【更新日:2024年7月30日】

社内の問い合わせ対応は、基本的には決まった手順で進める仕事でありながらも、多くの時間と工数が取られてしまう業務です。そのため、担当者の負担と工数の削減のために、社内FAQツールの導入を検討している企業は多いのではないでしょうか。

社内FAQツールによって、社内問い合わせ対応業務を効率化でき、担当者の負担軽減とコア業務への時間確保が期待できます。しかし、実際には導入後の費用対効果が見えづらい部分があるため、なかなか予算確保が難しいという現状もあります。

そこで、本記事では、社内FAQツールの導入のメリットやツール選定のポイントなどを紹介し、さらに予算確保のための費用対効果の算出方法も解説します。従業員数や平均年収を入れるだけで、費用対効果をシミュレーションできる計算シートも配布していますので、ぜひ最後までお読みの上、参考にしてください。

目次

社内FAQツールとは?

社内FAQツールとは、社内の総務や労務、人事、情報システムなどのバックオフィス部門へ寄せられる「よくある質問」と「回答」をまとめたツールです。また、営業やカスタマーサポート、製品開発部門や事業部門内で自社製品・サービスに関する社内用の質問・回答をまとめたツールも社内FAQツールと呼ばれます。

社内FAQツールに従業員が自由にアクセスできるようにし、担当者へ問い合わせる前に自力での解決を促すことで、問い合わせ担当者の対応工数の削減につながり、作業時間短縮や負担軽減が実現します。また、質問者自身も疑問の即時解決が可能なため、回答の待ち時間による業務の遅れがなくなるのもメリットです。

さらに、質問者が自己解決できない場合も、質問内容に応じて「誰にどこで聞けばよい質問か」をすぐに知ることができます。質問履歴はデータとして残り、その後のFAQの改善につなげられるのもポイントです。

社内FAQツールの3つの種類

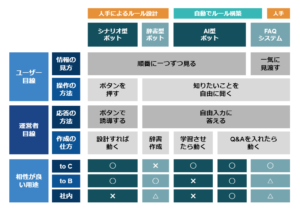

社内FAQツールにはいくつかのタイプがあり、用途に応じて適した型を導入することで効果を発揮します。ここでは、3つの種類を紹介します。

FAQ一覧型

FAQ一覧型とは、質問と回答が一覧で管理されているものを指します。お馴染みのものでいうと、「社内Wiki」が当てはまります。

FAQ一覧型は、社内用サイトに設置するか、もしくはExcelなどのファイルで社員に共有するのが一般的です。Webページ上やエクセル、スプレッドシート上でQ&Aを一覧化し、従業員がいつでも閲覧できる状態にしています。

検索窓はありませんが、利用者がブラウザ検索など、パソコンの標準機能である検索機能を用いれば検索も可能です。一方で、検索機能の使い方が分からない利用者は、1つずつQ&Aを確認していく必要があり、その場合、解決までに時間がかかってしまうという難点があります。

FAQシステム型

FAQシステム型とは、Q&Aがデータベース化されており、キーワード検索やカテゴリ検索ができるタイプの社内FAQツールです。

検索がしやすく、すぐに知りたい情報にアクセスできるという点では、利用者にとって利便性が高いのが特徴ですが、FAQシステムの運営者にとっては利用者の検索性を高めるための質問・回答の整備や、適切なカテゴリ分け、データベースの整備などが必要になり、運用に工数がかかってしまいます。

ただ、サイト上のFAQの閲覧数のデータを集計できるツールもあり、その場合は、従業員がよく抱える疑問を分析し、今後の運用の改善ができます。

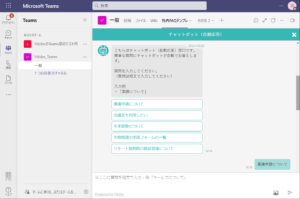

チャットボット型

チャットボット型は、チャット上で質問をするとボットが自動で回答してくれるタイプの社内FAQツールです。チャット上でボットと会話をしながら回答にたどり着けます。

チャットボット型は、社内用サイトやチャットツール上に設置できるものなど、幅広いタイプがあり、自社に適した設置方法での導入が可能です。また、寄せられた質問の内容や、社員が解決できなかった質問の分析ができ、改善を行いやすいのも特徴です。

チャットボット型の中にも、シナリオボット型とAI型があります。シナリオ型は、事前に設定したシナリオに沿って回答するボットで、ユーザーに選択肢を与えます。一方、AI型は、事前に学習した内容を参照し、適切な回答を提示するボットです。ユーザーは質問を自由入力し、ボットとの自然な会話によって回答を得られます。

社内FAQツール導入における5つのメリット

社内FAQツールの導入は、問い合わせ担当者側と質問者側の双方に大きなメリットがあります。ここでは、両者にとってのメリットをそれぞれ解説します。

【問い合わせ担当者側】問い合わせ対応業務の工数削減

社内FAQツールの導入により、質問者が自己解決を行えるようになるため、問い合わせ担当者の対応工数の削減につながります。問い合わせ担当者は、従業員がツールで解決できないようなイレギュラーな質問や複雑な質問への対応に集中できるようになり、生産性の向上が期待できます。

【問い合わせ担当者側】回答品質の統一

社内FAQツールの導入により、質問者が自己解決を行えるようになるため、問い合わせ担当者の対応工数の削減につながります。問い合わせ担当者は、従業員がツールで解決できないようなイレギュラーな質問や複雑な質問への対応に集中できるようになり、生産性の向上が期待できます。

【問い合わせ担当者側】回答品質の統一

問い合わせ対応をその都度、人が行う場合、担当者の違いによって回答にムラが出るケースがほとんどです。例えば、新人とベテラン社員とでは、ベテラン社員の方が回答の品質が高いと考えられます。そのため、ベテラン社員に問い合わせが集まり、業務量が偏ってしまう可能性があるでしょう。

社内FAQツールの導入によって、質問者はツール内にあらかじめ用意された回答を参照できるようになります。そのため、問い合わせ担当者の違いによって、回答品質の差が生じることはありません。

【問い合わせ担当者側】ナレッジの蓄積

問い合わせ担当者の入れ替わりがあった場合に、もし引き継ぎがうまく行えなかったとしても、社内FAQを会社のナレッジとして共有することで、スキルやノウハウの継承が可能です。つまり、社内FAQツールは、単なる問い合わせ対応の工数削減の手段ではなく、問い合わせ担当者の育成につながるナレッジ蓄積のツールとしても効果を発揮します。

【質問者側】迅速な問題解決

従業員に疑問が生じた際、問い合わせ担当部署に質問をしても、すぐには回答をもらえないケースは頻繁にあります。例えば、問い合わせ担当者の不在時や、他の質問への対応中などで、翌日以降にしか回答をもらえないパターンもあるでしょう。質問者は回答を待っている間、業務を進められずに、業務効率が下がってしまう可能性があります。

社内FAQツールを導入していれば、従業員は疑問が生じた際にすぐにツールを確認し、即時解決が可能です。回答待ちのタイムロスもなくなり、集中力を切らすことなく業務を進められるため、自身の生産性も向上します。

【質問者側】教育コストの削減

新人社員は疑問が生じた際には、まず同じ部署の社員に質問をするケースが一般的です。そのため、問い合わせ担当部署ではない部署でも、新人からの質問への対応に時間を要してしまい、通常業務の効率が低下してしまうケースはよく見られます。

社内FAQツールの利用を新人に促し自己解決してもらうことで、自身の業務に集中できるようになります。また、新人社員へ教える内容の標準化もできるため、均一な質の高い教育が可能です。

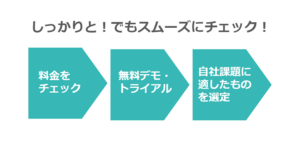

社内FAQツールを選ぶ際の4つのポイント

社内FAQツールにはいくつか種類があるだけでなく、搭載されている機能も大きく異なるため、慎重に選ぶ必要があります。ここでは社内FAQツールを選ぶ際のポイントを紹介します。

必要な機能の搭載

社内FAQツールには多くの機能が備わっているため、自社が必要としている機能があるかどうかは、サービスを選ぶ上での重要なポイントです。例えば、投稿方法や検索方法が自社に適しているか、分析機能が搭載されているか、などは確認しておくと良い項目です。

製品比較前に、社内FAQツールで何がしたいのか、どのような機能が必要なのかを明確にすることで、数ある製品の中から候補を絞れるでしょう。

アクセスと情報検索のしやすさ

社内FAQの場合は、従業員に積極的に情報を探してもらえるツールである必要があります。使い勝手が悪い場合やアクセスがしにくい場合は、従業員へ浸透しないケースも考えられます。

例えば、説明書を読んだりレクチャーを受けたりしなくても、直感的に操作方法がわかるツールである、というのは大きなポイントです。どこに何の情報があるかが一目でわかったり、普段使用しているチャットツールや社内サイト上からすぐにアクセスできるものであれば、従業員の利用も促進するでしょう。

他ツールとの連携

社内FAQツールの中には他のツールとの連携が可能な製品もあります。例えば、業務で利用しているチャットツールやメールシステムとの連携によって、チャット・メール上でのやり取りを自動でFAQツールに蓄積できるサービスも存在します。

そのため、自社ですでに利用しているツールや、今後導入予定のツールとの連携が可能かどうかは、事前に確認しておきたい点です。

セキュリティ対策

社内FAQには、社内の規則やマニュアルなどの社内情報が含まれるケースが多くあります。そのため、情報漏洩には特に気をつけなければなりません。ツール選定時には、情報漏洩リスクに対してどのような対策を講じているのかを事前に確認しましょう。

社内FAQツールを導入する際の課題【妥当性を証明しづらく予算確保が難しい】

対顧客向けのFAQツールは結果として売上向上やコスト削減に直接結びつくため、予算の妥当性が説明しやすいです。

しかし、社内利用時の費用対効果は影響の規模が分かりづらかったり、意思決定の要素を明確化しづらい課題もあります。

そこで、以降では、

・社内FAQツール導入による費用対効果の期待規模を算出する方法

・生産性向上のためにチャットボットの導入する際に、サービス選択で留意すべき点

を順にお伝えします。

社内FAQツール導入前に費用対効果を算出する必要性

日々の業務で「もっと効率よくできるのでは?」とご担当者自身が感じているのであれば、チャットボットを導入することで、ほとんどの場合において費用対効果を出せると考えて差し支えないです。

こう言い切ると雑で乱暴に聞こえるかもしれませんが、ご担当者が「もっと効率よくできるのでは?」と感じるということは、非生産的な業務の場面の事実を、日々観察していることに他ならないからです。

もちろんツールに投資する費用や、運用負荷を含めたトータルコストとの天秤により費用対効果は決まります。しかし少なくともhitoboなど、特に運用負荷の低さとAIの機能やユーザーインターフェースの使いやすさの優れたツールを利用することにより、ほぼ費用対効果を期待できる場合が多いです。

ただし、社内提案時に「筋の悪い思い込み」と取られてしまう提案では、施策を試すことすら難しくなります。関係者の納得感をもって試すには、業務効率化の可能性の直感を具体的な数値に変換して可視化する必要があります。

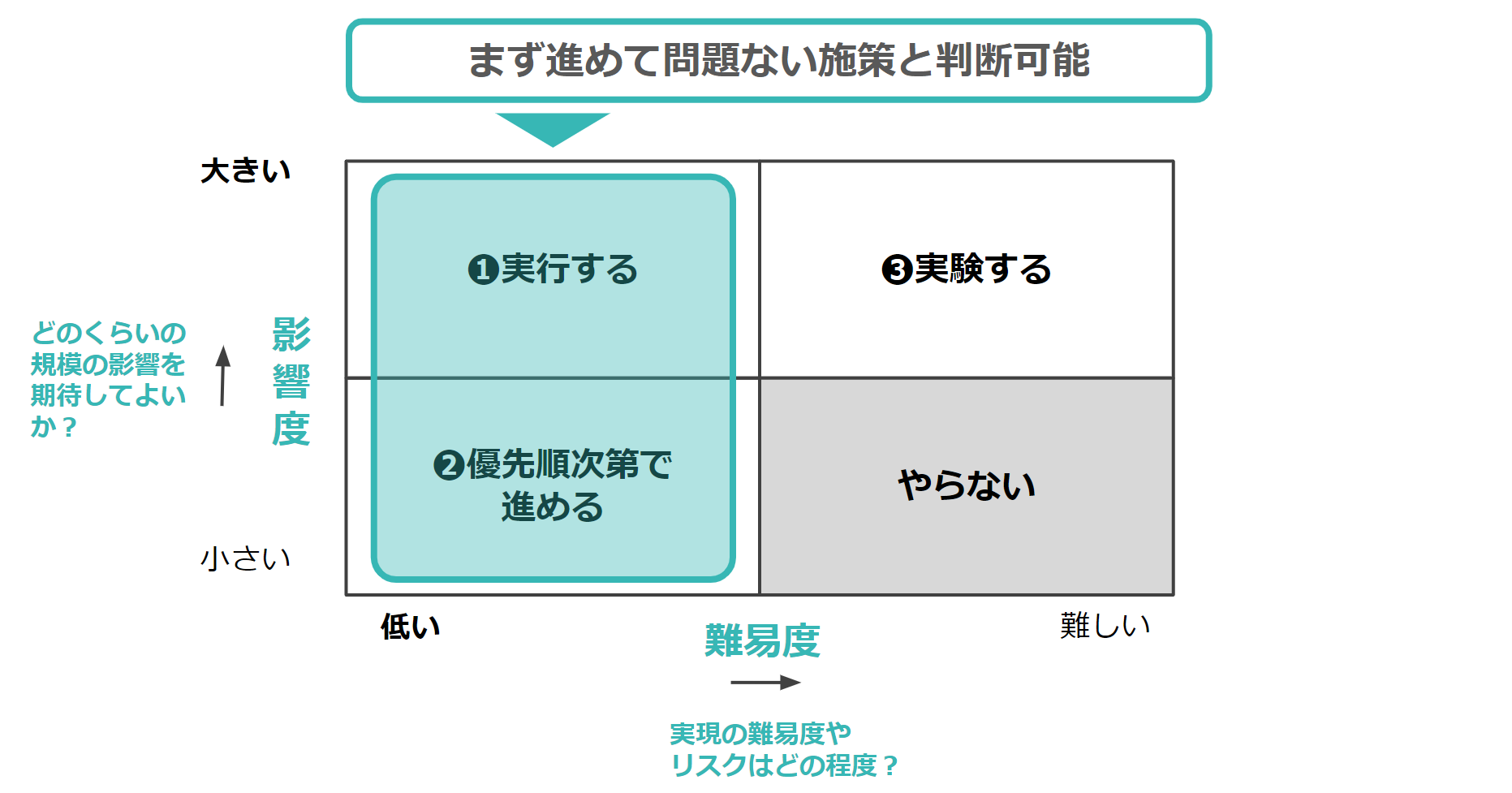

様々な課題や、やるべき施策がある中で意思決定をするには、以下に関する整理が必要です。

・どのくらいの規模感の影響を期待してよいか?

・実現の難易度やリスクはどの程度か?

・期待に対してかける費用は適切か?

「どのような影響が期待できるか?」と、その「実施にかかる負荷(難易度、リスク、費用)はどの程度か?」の2つの軸で検討を進め、それに適した投資コストを見極めて、進める施策を決定します。

社内FAQツールの費用対効果を算出するために考えるべきこと【浪費コストは何か】

まずは影響度から考えます。影響度を考えるには対象の課題の規模から考えます。業務効率化における主な影響の対象は、「社内メンバーが浪費しているであろう時間」となります。

・社内で質問をするとき、何に時間を浪費するか?

・質問に答えるときに、何に時間を浪費するか?

これらの内訳を分解し、影響規模を算出します。直接的に浪費しているコストと、間接的に浪費しているコストがあります。一見算出がしづらく見えていないコストも、「質問者」と「回答者」で双方で浪費コストが都度発生しているため、生産性を下げる影響力が大きいです。社内FAQはこれら双方向にする浪費コストを企業がすべて負担しているため、解決策を実施するだけで費用対効果の成果を出しやすいと言えます。

質問者が時間を浪費してしまう項目

分からないことが発生した時、以下の時間を浪費します。

直接的浪費コスト

・どこで情報を探せばよいか分からない 探す時間

・探せば見つかる情報か、人に聞くべきか不明 迷う時間

・誰にその情報を聞けばよいか分からない 探す時間

・聞いてよいか躊躇してタイミングを迷う 迷う時間

・質問文を書く時間や話しかける時間 聞く時間

回答者が時間を浪費してしまう項目

「誰がいつ答えてても同じ回答となる」定型知識に関する質問をされた時、以下の時間を浪費します。

直接的浪費コスト

・質問への回答内容を探して考える時間 探す時間

・質問へ回答する時間 回答する時間

間接的浪費コスト

・業務中断後、再集中までにかかる時間 停滞時間

・中断業務の完了タイミングの遅れ 関係者業務へ影響

・探せば分かる情報を何度も聞かれるストレス 集中力・満足度ダウン

これらにそれぞれどれだけの時間がかかっているかの想定時間は計算が可能です。

費用対効果の算出シートをhitoboでは提供していますのでそちらで簡単に算出が可能です。

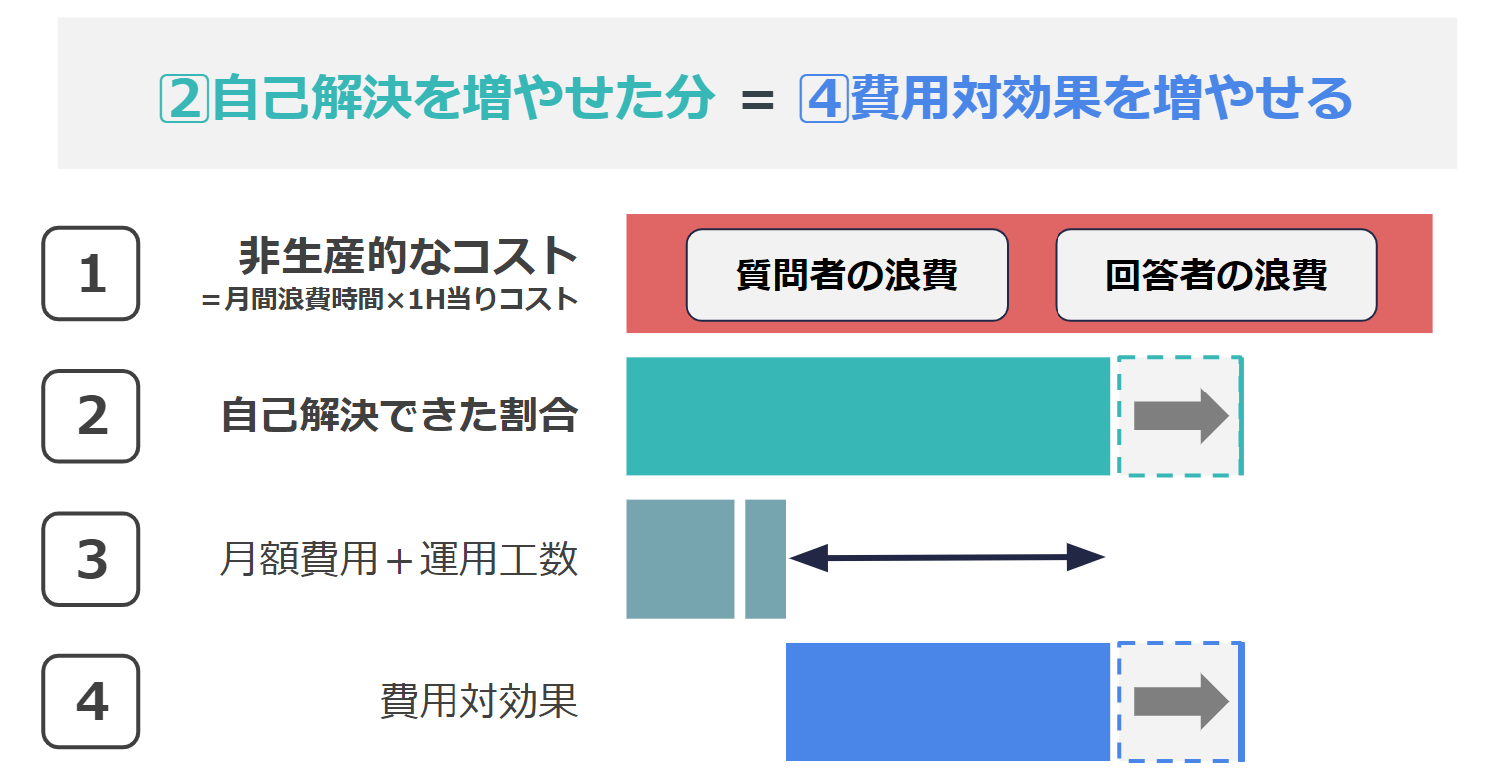

社内FAQツールで費用対効果・生産性を向上させるには浪費コストの削減が有効

生産性を向上するには、人員体制あたりの製品・サービスの生産量や付加価値を上げることが必要となります。そのために、すぐに取り組めてかつ継続がされる施策として、チャットボットによる業務効率化により、生産性にマイナスに働くそもそもは不要の「浪費コスト」を削減することが有効です。

チャットボットによる費用対効果は、この「削減できる浪費コスト」の大きさと「追加で発生するツール費用と運用コスト」の大きさが「等価以上」となっていれば、効果を出せていると言えます。

まとめ

社内FAQツールの導入には、業務効率化だけでなく回答品質の統一や教育コストの削減など、あらゆるメリットがあります。しかし、社内FAQツールの導入を検討する際、導入における効果がイメージしにくいという点から、なかなか予算獲得が難しいケースもあるでしょう。

社内FAQツールの導入を進めるには、事前に費用対効果を具体的な数値として算出し、納得感を出すことが重要です。費用対効果を算出する際には、「浪費コストが何なのか」を把握する必要があります。「削減できる浪費コスト」の大きさが、「追加で発生するツール導入費用と運用コスト」の大きさの「等価以上」となっていれば、効果を出せていると言えるでしょう。