【更新日:2022年12月21日/公開日:2021年10月4日】

シナリオチャットボット、AIチャットボット、FAQシステムなど、ここ数年でチャットボットをはじめ、新たなソリューションの選択肢が増えました。

それらのツールは、カスタマーサポート窓口の活用のほかに、リモートワークの広がりとともに、社内で分からないことがあった場合に、気軽かつ迅速に、質問を自己解決できる社内ヘルプデスクとしても活用されています。一方で「ツールの選択肢が多すぎて、どの自己解決手段がどう違うのか?比較が難しい」という声をよく聞きます。

この記事では、自社に適した自己解決手段を比較し選択できるように、「ユーザーから見た違い」、「自己解決ツールを導入・運用する運営者から見た違い」で比較し、シンプルに違いを理解できるように各ソリューションの特徴をまとめました。

目次

大きな違いは4つ。メリットとデメリットで比較する。

チャットボットやFAQシステムなどの自己解決手段で比較すべき大きな違いは4つです。ユーザー目線で2つ、運営者目線で2つ。これらに着目するとチャットボットやFAQシステムをなるべくシンプルに比較することができます。

仕組みや機能の違いから比較を開始してしまうと、どうしても複雑化します。「ユーザー目線」と「運営者目線」から見て実際に影響が大きい点に話を絞ると比較をしやすくなります。

ユーザー目線では、

・「ボタンを押す」か「知りたいことを自由に聞く」かの違い

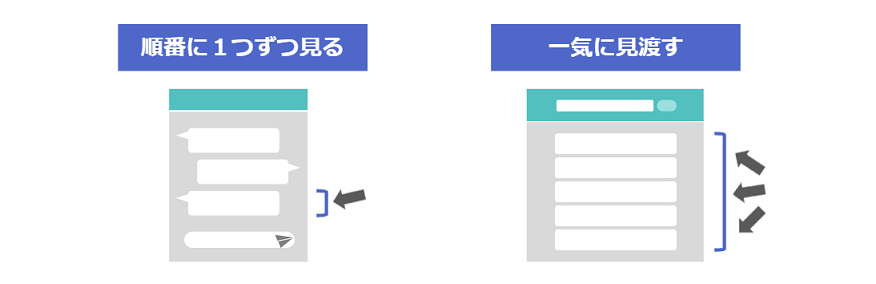

・情報を「順番に1つずつ見る」か「一気に見渡す」かの違い

運営者目線では、

・「ボタンで誘導する」か「自由入力に答える」かの違い

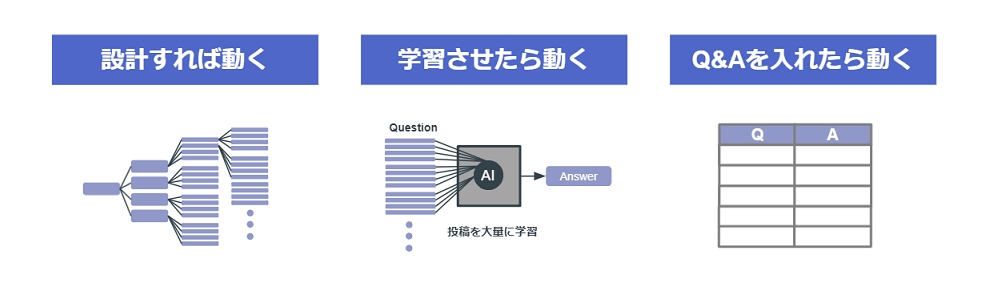

・「設計すれば動く」か「学習させたら動く」か「Q&Aを入れたら動く」かの違い

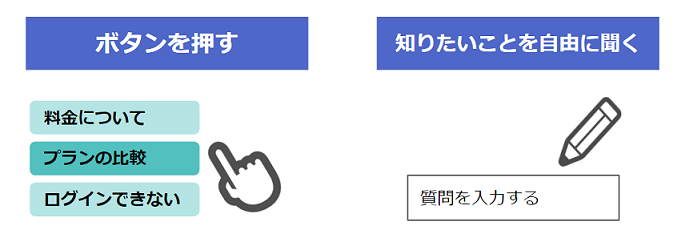

ユーザー目線の操作方法:「ボタンを押す」か「知りたいことを自由に聞く」かの違い

ユーザーから見た操作の違いで比較します。ユーザーから見ると、チャットボットがシナリオ設計で作られていようが、機械学習を活用したAIチャットボットであろうが仕組みの違いは明確には分かりません。ユーザー目線における違いは、知りたい情報にいたるまでの操作方法の違いです。

「ボタンを押す」= シナリオ型と、AI型チャットボットの一部

ユーザーがボタンを押すだけで、応答が得られます。

・シナリオ型チャットボット(基本的にボタンを押す操作のみ)

・AI型チャットボットの一部のサービス

がボタンのクリックによる操作を提供しています。

メリット:

・どう調べたらよいか言葉がユーザーの頭の中になくても、ボタンを押したら回答が得られる。

デメリット:

・ボタン表示量に限りがある。ほしい情報のボタンが無い場合、何も回答が得られない。

・ボタンの数が多くなるほど画面が見づらくなる。

「知りたいことを自由に聞く」=AI型チャットボット、FAQシステム

ユーザーが知りたいと思って頭に浮かんでいる語を入力すると、チャットボットやFAQシステムに登録されているQ&Aに基づき回答が得られます。

・AI型チャットボット

・FAQシステム

が知りたいことを自由に聞く方法を提供できます。

メリット:

・ユーザーの頭に浮かんだ言葉で自由に聞くと、知りたいことに関する回答がすぐに得られる。

デメリット:

・なんと聞いたらよいか、適切な言葉自体が思いついてない場合は、ユーザーはどのように聞くかを考えて試す必要がある。

ユーザー目線の情報の見方:「順番に1つずつ見る」か「一気に見渡す」かの違い

ユーザーから見た情報の表示方法および探し方の違いで比較します。「FAQシステムとQ&Aを回答するチャットボットの違いが何か分からない」という疑問を持たれる方は多いですが、ユーザー目線からみると情報の見方の体験の違いで明確に比較できます。

チャットボットはタイムラインで情報を「順番に1つずつ見る」

=情報の一覧性よりも、問合せをする行動を起こしやすくすることが重要な場合に有効。

FAQシステムはカテゴリ一覧や検索結果で情報を「一気に見渡す」

=問合せをする行動を起こしやすくすることよりも、情報の一覧性が重要な場合に有効。

これらの点が大きく異なります。

「順番に1つずつ見る」=チャットボット全般(シナリオ型、AI型)

メリット:

・チャットのタイムライン上で、ユーザーの操作に対して情報が一つずつ表示されるため、ユーザーの頭の中の情報処理の負荷が小さい。ボットの会話の流れに任せて解決へ向かえるため、気軽に使いやすい。

デメリット:

・タイムライン表示の為、一覧で表示できる情報量が少ない。そのため、答えにたどり着けなかった場合に、システム上に求めている情報自体が「存在しないことの確認」をすぐに完了しづらい。

「一気に見渡す」=FAQシステム

メリット:

・そのユーザーがリテラシーが高い分野である場合や、多少労力を割いてでも自己解決をしたい意思がある場合は、求めている情報の有無を一度に網羅的に探しやすい。

デメリット:

・その分野に詳しくないユーザーや、一度に出ている情報が多いと混乱しやすいユーザーの場合は、利用までの心理的負荷が高く、利用を開始しづらい。

運営者目線の応答方法:「ボタンで誘導する」か「自由入力に答える」かの違い

運営者から見て、ユーザーに促したい行動及びそれに伴う応答方法の違いで比較します。ユーザーからみた操作の違いの裏返しになります。運営者として解決が優先される領域の違いにより、重心を置くべきソリューションが異なってきます。

「ボタンで誘導する」=シナリオ型、AI型チャットボットの一部

メリット:

・誘導したい先が明確にある場合、意図した情報へとユーザーを誘導するために利用できる。

・利用環境の違いなど、パターン分けの分岐のプロセスを経て、ユーザーをガイドしないと適切な回答を返すことが難しい場合も、自己解決へと導ける。

デメリット:

・運営者がボタンを用意した内容の範囲でしか、ユーザーからの問い合わせ履歴が残らないため、ユーザーが本当は質問したかった内容を新たに知るための履歴が残らず、回答を追加すべき質問に気づけない。

・運営者が誘導したい先と、ユーザーが望む先が一致しない場合は利用されない。そのため利用状況の結果を見て、手間を惜しまず改善していく覚悟が必要。

・画面上でボタンを表示できる量は限界がある。さらに、可能な数だけボタンを表示すれば良いわけではない。人間がすぐに認識できる数、例えば同時に表示するボタンの量は最大でも5~9個程度までに抑える必要がある。(※)

※ボタン表示の対象とする情報量は最大でも7±2程度(人間が瞬間的に保持できる情報の数は「7±2」であるとする、ミラーの法則より)

「自由入力に答える」=AI型チャットボット、FAQシステム

メリット:

・画面の表示領域に制限されずに、ユーザーからの質問への回答を用意できる。

・ユーザーが知りたい内容の生の質問履歴が残るため、新たに追加すべきQ&Aなどの情報を知ることができ、提供開始後の改善もしやすい。

デメリット:

・ユーザーが探したい情報にまつわるキーワードが頭に思い浮かんでない限り、情報を探せない。

・登録されている「Q&Aの情報に対してユーザーが適切に質問をする」か、もしくは「ユーザーが質問に使う言葉に紐づけられるようにQ&Aを準備する」ことが必要。そうしないと、回答候補がうまく絞れないか、その逆に回答候補を表示できないことがある。

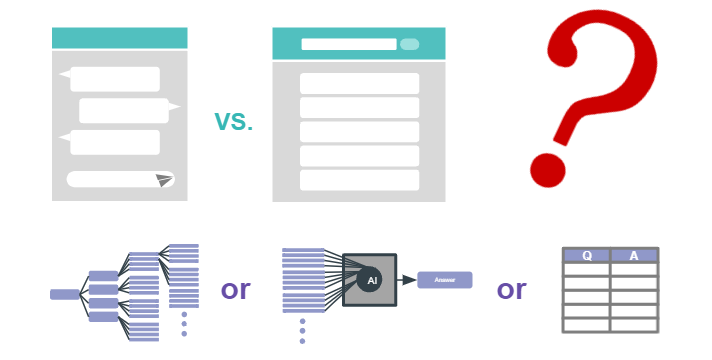

運営者目線の作成の仕方:「設計すれば動く」か「学習させたら動く」か「Q&Aを入れたら動く」かの違い

どのツールを選ぶかで、運営者自身の導入・運用の負荷に直接影響するのが、自己解決ツールを動く状態にするまでに必要な作業の違いです。必要な作業の違いで比較します。

「設計すれば動く」=シナリオ型チャットボット

メリット:

・機械学習と異なり、チャットボットの応答を表示する順番や条件分岐の設計が完成すると同時にボットが動くようになる。

デメリット:

・作成に手間がかかる。また、作成者の設計能力が要求され、一度で最適なフローを作ることが難しい。運用開始後に改善するための工数を事前に確保しておく必要がある。

・「もしこのボタンを押されたらこれを表示する」のように、if-thenの条件分岐を設定していくような、要はプログラミングと同様の作業を進めることとなる。そのため設計ミスによる行き止まりや、動作上の不具合も発生させやすく作成が難しい。

「学習させたら動く」=AI型チャットボット(自由入力へ対応)

メリット:

・ユーザーの質問投稿の傾向が長期間変化がなかったり、新たに答えるべき回答の情報の変化もない場合は、すべての手段の中で特定分野への最適化による精度向上を最も発揮できる可能性を持つ。

デメリット:

・ユーザーの質問投稿の新たな変化が多い分野や、新たに答えるべき回答内容が頻繁に追加される分野の場合、精度向上をするための学習作業の手間の方が、得られる効果よりも大きくなってしまうことがある。

「Q&Aを入れたら動く」=AI型チャットボット、FAQシステム(自由入力へ対応)

メリット:

・シナリオ設計や、機械学習のためのデータの準備及び分類作業(アノテーション)をしなくても、Q&Aのリストを登録しただけで、すぐに自己解決手段を提供できる。

[汎用的な学習済みAIや、プリセットの辞書がある場合]

デメリット:

・ユーザーが質問するキーワードに対してQ&Aの質問をうまく準備できていないと、回答へたどり着かせることができない。

・辞書の設定を一から行わないと、表記ゆれに対応できないことがある。 [表記ゆれへの対応が辞書設定しないとできないツールの場合]

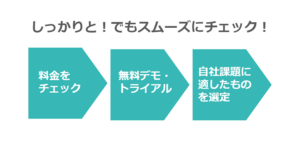

チャットボットやFAQシステムの価格の相場観の比較

一般的な価格相場観についてです。

※あくまで中心価格帯です。サービスよっては価格相場より低かったり、高かったりする場合もあります。

・シナリオチャットボット 月額3万円~15万円程

・AIチャットボット 月額15万円~60万円程

・FAQシステム 月額20万円~

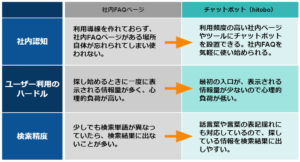

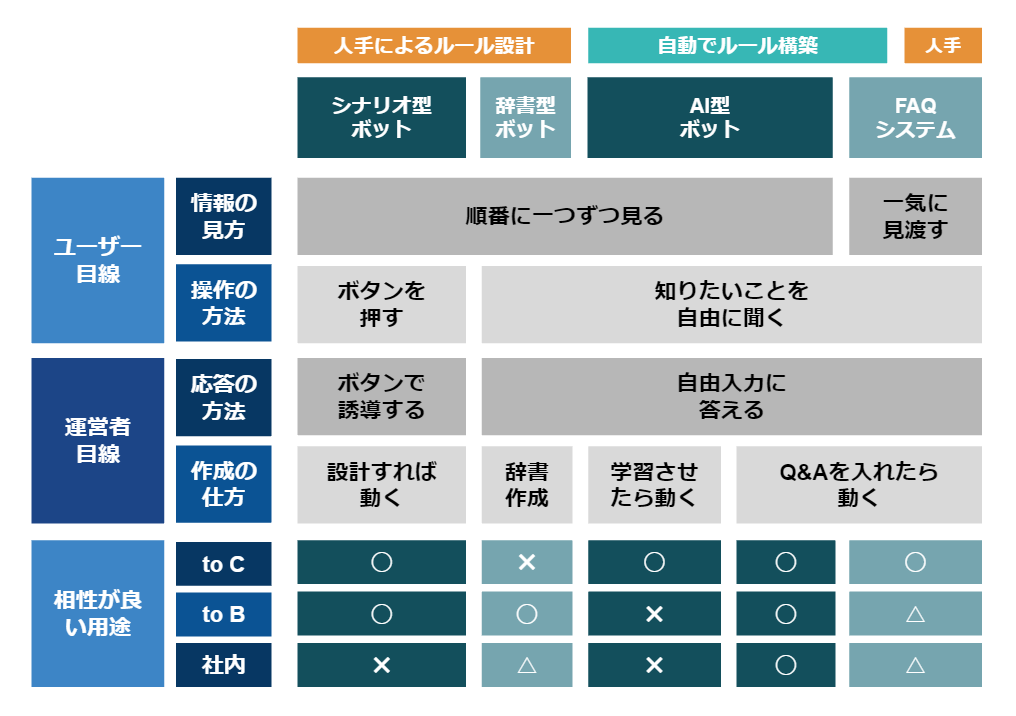

AIチャットボット、シナリオチャットボット、FAQシステムの比較表

比較のためにこれまでの4つの観点を比較表にしました。

◯~✖は各用途における費用感や、一般的に許容される作業負荷や、利用者の特性を考慮し、総合評価でつけています。要因の詳細については、今後、記事に追加する予定です。

※検討のための事前調査を含め、サービスに関するお問い合わせをいただきましたら、比較表の資料の提供や詳細のご説明も可能です。

チャットボットとFAQシステムの比較表

チャットボットのhitobo

共通のQ&Aデータを元にして、以下のあらゆる探し方に対応しています。

・チャットボットでの「ボタン誘導」、「自由入力(AI応答)」

・FAQ検索ページでの「FAQ検索」、「カテゴリ検索」

また、標準的な価格が月額6.5万円のチャットボット+チャットツールが「設置ドメイン数の制限がなく」利用可能です。サービスの詳細については資料ダウンロードが可能です。

以下の記事ではhitoboを活用し、社内ポータルでのFAQ対応をしている導入事例を紹介しています。