【公開日:2023年5月31日】

ChatGPTやBing AIチャットやBardなど、2023年5月の間に、ブラウジング機能を備えた生成AIサービスが勢揃いしました。生成AIをカスタマーサポート、カスタマーサービス、コールセンターなどで利用すれば、Web上の既存の情報や過去のナレッジをFAQ作成やメール返信文作成などに活用できるのでは?と期待する方も多いのではないでしょうか?

一方で「ChatGPTは間違った回答をする」「情報漏洩リスクや情報セキュリティ対策の必要性」など、気にすべきこともいくつかあります。この記事では、生成AIの対処すべき要素への対策をしながらカスタマーサポートに活用する具体的な活用事例を解説します。ChatGPTなどの生成AIに、そのまま入力して試せる具体的なプロンプト例(生成AIへの依頼文例)も紹介しますので、ぜひ最後までお読みいただき参考にしてください。

目次

ChatGPTなどの生成AIでカスタマーサポートのFAQ作成からメール返信文作成まで

OpenAIのChatGPTや、GoogleのBardなどの生成AIはカスタマーサポートの分野でも広く応用が可能です。FAQの作成から、メールの返信文作成、チャットボットによる自動応答まで、これらの文章案の作成が必要なタスクに活用できます。

これらの自動化が可能かつサポート担当が行うと手のかかるタスクについて生成AIを活用すれば、過去事例のある問い合わせの効率化ができます。これによって、返信内容の個別対応の幅が大きい問い合わせや、過去事例のない問い合わせ対応など、対応に時間をかけるべき問い合わせに注力することが可能となります。

カスタマーサポートにおける生成AIの役割と活用事例3パターン

カスタマーサポートやカスタマーサービスの業務において可能な生成AIの活用事例です。カスタマーサポート業務において生成AIは担当者のサポートコンテンツ作成の「アシスタント役」として大いに役立ちます。具体的な実物のプロンプト例を知りたい方は後半にまとめています。

1)FAQのリストアップ

ChatGPTなどの生成AIは、顧客から頻繁に寄せられるであろう質問例を事前にリストアップし、FAQを作成する作業を効率化することができます。生成AIのブラウジング機能で、対象サイトのURLとして、自社の製品サイトを指定すれば、自社製品・サービスに関するFAQ案をリストアップできます。

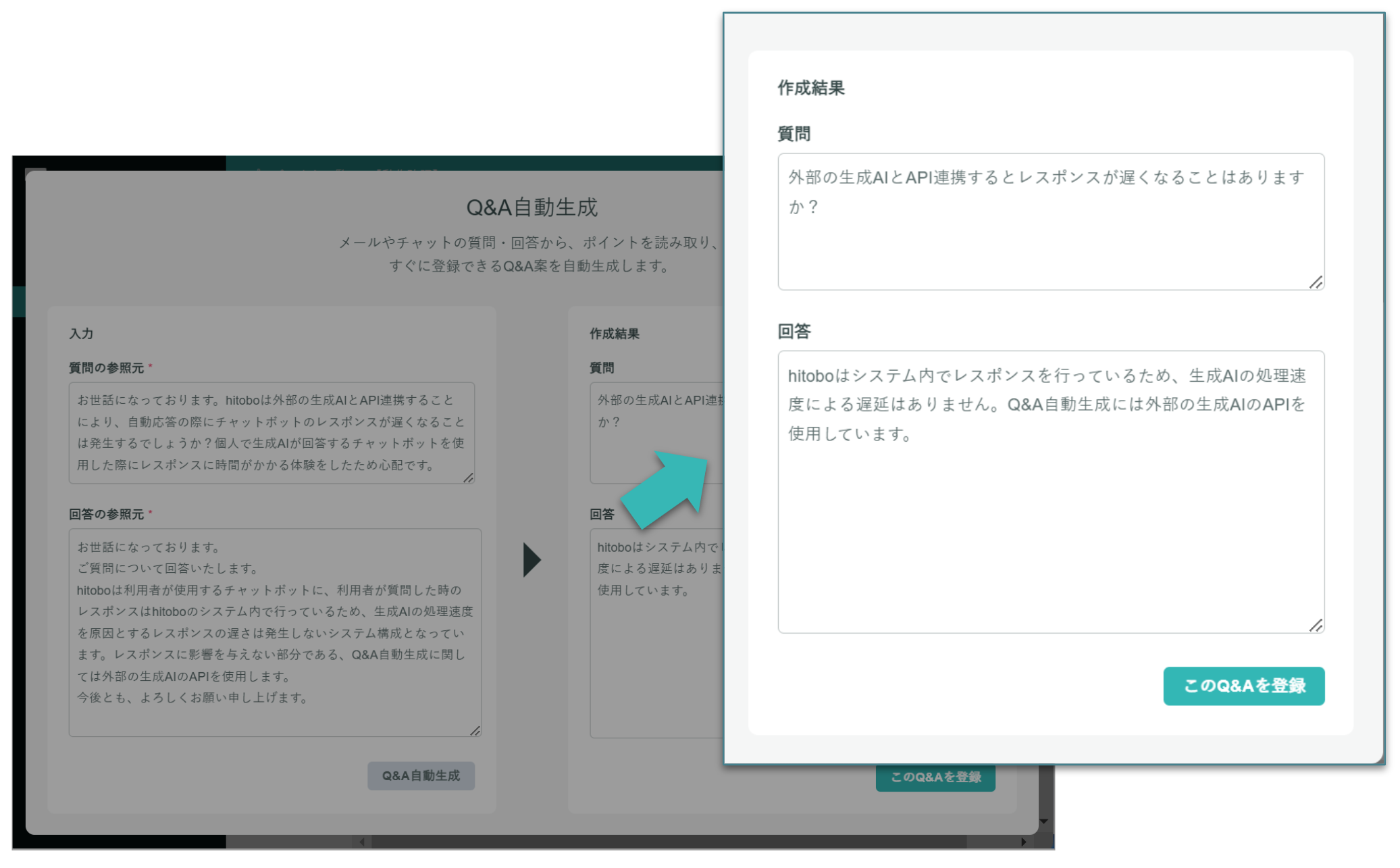

2)Q&A自動生成

ChatGPTなどの生成AIは、以下の3通りの方法でQ&A自動生成をすることが可能です。

- 生成AIが持つ知識を元にQ&Aを作成

- 生成AIのブラウジングを使ってQ&Aを作成

- 参照情報を渡してQ&Aを作成

作成したQ&Aは、チャットボットやFAQシステムの自動応答のために登録するQ&Aや、カスタマーサポート時にオペレーターが返信文を作成するために参照する回答テンプレートとしても活用可能です。

3)メール返信文案の作成

顧客窓口や営業窓口などで受け付ける、お問い合わせに返信するためのメール作成は、

- 複数のQ&Aの知識を総合して文章を作成する

- 経験者の知見をシェアして全体の品質向上に活かす

などが、メール作成時に必要となります。生成AIは、これらを反映しつつメール文のたたきを自動作成することが簡単に可能です。

参照するQ&Aや、過去の返信例を生成AIに参照情報として渡すことで、顧客のお問い合わせ内容に適した返信文を作成することができます。これによってメール返信文の作成時間の短縮や、顧客窓口でメール返信を担当する「オペレーターの工数削減」と「サポート品質向上」の両方を同時に目指すことができます。

ChatGPT、Bard、Bing AIチャットの違いの比較

2023年5月は、ブラウジング対応できる生成AIのアップデートが相次いでありました。

- MicrosoftがBing AIチャットを一般公開

- GoogleがBardの試験運用の日本語提供を開始

- OpenAIがChatGPT Plusのブラウジング、プラグインの全ユーザーへの反映

生成AIのブラウジング機能を活用することで、インターネット上の情報を参照できます。それにより、これまで生成AI単体では「事前に学習した期間までの知識でしか返答できなかった限界」を解消できます。(例:ChatGPT単体では2021年9月までの情報しか持っていない)

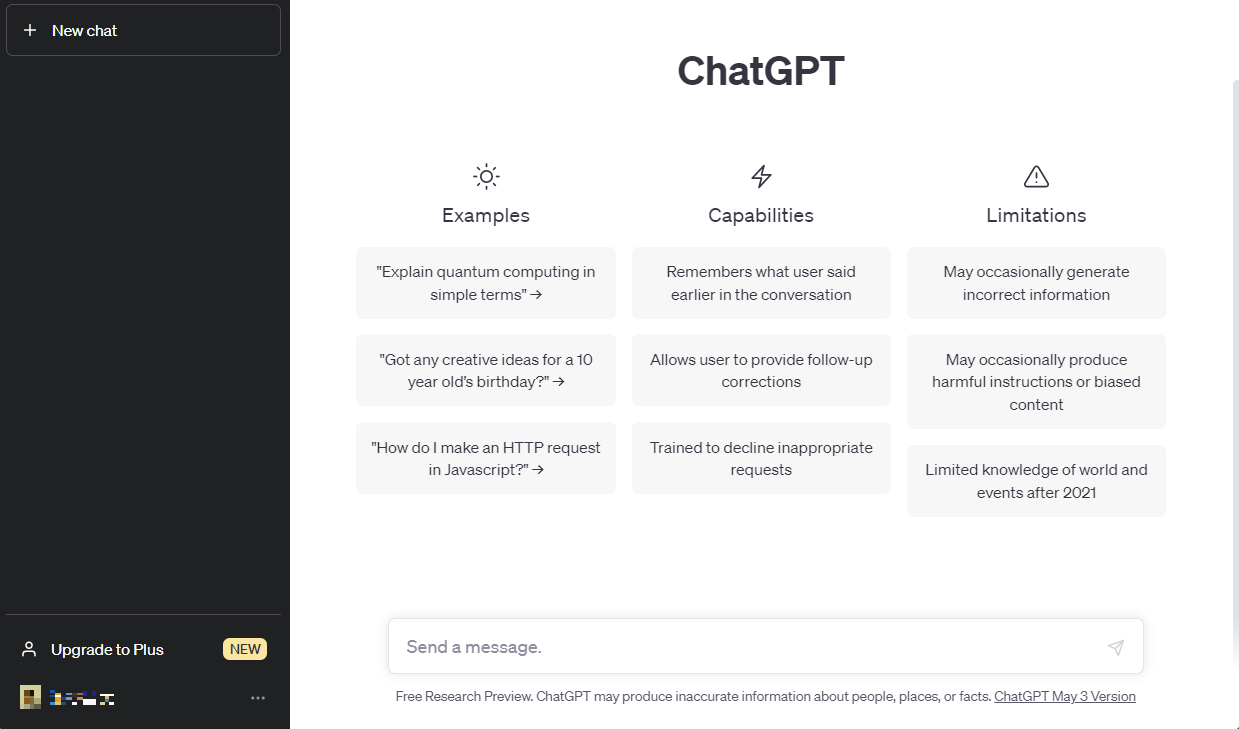

以下は、2023年5月31日時点のChatGPT、Bard、Bing AIチャットなどのブラウジングが可能な生成AIの違いの比較です。

ChatGPT:ChatGPT Plusがプラグイン、ブラウジングに対応。OpenAIの生成AI

OpenAIのChatGPTは、実際に比べて使うと文章生成の品質が他の生成AIよりも優れている印象があります。利用規約を確認する限り、商用利用についても利用規約を遵守する限り可能と読み取れます。

参考)https://openai.com/policies/terms-of-use

記載箇所:3. Content (a) Your Content. 「This means you can use Content for any purpose, including commercial purposes such as sale or publication, if you comply with these Terms. 」

ブラウジング

- 有料版のChatGPT Plusでは「Bing連携のブラウジング機能」「プラグインのWebPilotを活用したブラウジング機能」の利用が可能。

操作画面の特徴

- 一つのchatのなかで質問を続けた場合、同じchat内のやりとりを踏まえた回答が生成される。

- 「Regenerate response」を押すと同じ入力内容(プロンプト)に対する別の生成結果を出力する。

- コピーボタンでクリップボードへコピー可能。

その他特徴的な機能

- 生成結果のURLのシェア

- 履歴と再学習の利用のOFF

- システム連携のためのAPI提供 ※OpenAIが一般向けサービスのChatGPTとは別に有償でAPIを提供。

Bard:ブラウジングによる生成結果も快適。Googleの生成AI

BardはGoogleが提供する生成AIのサービスです。2023年5月現在試験運用にて提供中です。ブラウジングを用いた結果を表示する場合も生成結果がスムーズに表示される点が特徴です。

※2023年5月現在、商用利用の許可の記載は確認できていません。そのため、生成結果をそのまま業務利用することは避けた方がよいでしょう。

ブラウジング

- 標準的に利用可能です。ブラウジングを用いた場合の表示結果も非常にスムーズ。

操作画面の特徴

- 回答案が同時に3つ出力され、選択して表示が可能。

- 次の質問をするには「チャットをリセット」をする必要あり。

- コピーボタンでクリップボードへコピー可能。

その他特徴的な機能

- Googleドキュメントにエクスポート

- Gmailで下書きを作成

Bing AIチャット:GPT-4を活用したMicrosoftの検索エンジンのサービス

Bing AIチャットは、Microsoftの提供する検索エンジンBingに搭載されたOpenAIのGPT-4を活用した生成AIのサービスです。

※2023年5月現在、利用規約上では生成結果の商用利用は許可されていないと読み取れます。そのため、生成結果をそのまま業務利用することは避けてください。

参照元)Bing スレッド エクスペリエンスおよび Image Creator に関する規約

https://www.bing.com/new/termsofuse

7.作成物の使用。お客様は、本契約、Microsoft サービス規約、および弊社のコンテンツ ポリシーを遵守することを条件に、オンライン サービス以外の場所で、個人の合法的な非商業的目的のために作成物を使用できます。

ブラウジング

- 検索エンジンであるBingに搭載されたサービスのため、ブラウジングが可能。

- 引用元のURLを表示。

操作画面の特徴

- 入力の上限が画面上で示されていて把握しやすい

- 新しい質問をするには「新しいトピック」

- コピーボタンでクリップボードへコピー可能。

その他特徴的な機能

- 「より創造的に」「よりバランスよく」「より厳密に」から会話のスタイルを選択可能

- 回答後に、次の質問候補の選択肢が表示され、情報の深掘りがしやすい。

- 「チャット」のほかに「作成」のタブがあり、作成では「段落」「メール」「ブログの投稿」「アイデア」より出力の形式を選ぶことが可能です。

カスタマーサポートの生成AI活用事例別、すぐに使えるプロンプト3選

カスタマーサポートの業務で便利なプロンプトを紹介します。各生成AIに入力すればすぐに試せます。(プロンプトとは・・・生成AIへ依頼内容の入力テキストのこと)

これはプロンプトのあくまで一例であり、もっと良い出力結果が出せるように改善の余地はあるかと思いますので、参考にしながら実験してみることをおすすめします。

1)FAQをリストアップするプロンプト活用事例

2)Q&Aを自動生成するプロンプト活用事例

3)メール返信文案を作成するプロンプト活用事例

※注意点:

- 2023年5月31日時点において、Bingは商用利用を許可しておらず、Bardは商用利用の許可の明記が無いため、生成結果はあくまで参考情報として用います。最終的に公開するQ&Aの回答文は、自社での文章作成・推敲のうえ、正確な内容を完成させることが必要です。

- 各プロンプト例の出力結果は確認していますが、必ずしも1回で良い結果が出るとは限りません。その際は再生成(Regenerate response)を試したり、プロンプトの微調整をお願いします。

1)FAQをリストアップするプロンプト活用事例

生成AIのブラウジング機能を利用し、サイトの情報を参照して、FAQの案をリストアップできるプロンプトです。カテゴリを自動付与をした状態でリストアップできます。

おすすめの生成AI

- ChatGPT PlusでBing連携のブラウジングを利用

- ChatGPT PlusでプラグインのWebPilotを利用

- Bardの利用

活用事例シーン

- FAQを一から作成するにあたって着想を得たい。

- 自動でリストアップされたFAQを元に作成することで考える時間を短縮したい。

プロンプト例

以下のURLのページを参照し、チャットボットのhitoboに関するQ&A10個のリストを表形式で完成させてください。

| No. | Q | A | カテゴリ |

| — | — | — |— |

| | | | |

「チャットボットのhitobo」と「URL」を書き換えれば、すぐに自社の製品ページや、企業ページの情報の反映も可能です。

補足説明

以下はマークダウンと呼ばれる記法で表を書いたものです。表形式の例を記載することで、それにならった出力を生成AIに指示しやすくなります。

| No. | Q | A | カテゴリ |

| — | — | — |— |

| | | | |

2)Q&Aを自動生成するプロンプト活用事例

参照情報を元にQ&Aの文章作成を依頼するプロンプトです。ブラウザ版やスマホアプリ版のChatGPTを使用するときは、標準設定では再学習にデータが利用されるため、公開可能な情報のみの入力にしましょう。

※プロンプトを活用してQ&A文の自動生成も無料で作成できますが、日常的な業務の効率化には、後で紹介するチャットボットシステムと一体となったhitoboのQ&A自動生成機能の利用がおすすめです。

おすすめの生成AI

- ChatGPT、ChatGPT Plus

活用事例シーン

- 質問案から完成度の高いQ&A文案を自動生成したい。

- 自動生成したQ&A文案からの微修正で、小さな労力でQ&Aを完成させたい。

プロンプト例

※参照元のテキストはプレスリリース文の一部をそのまま転載したものです。

<参照元>の内容を元に、以下のQに対してできる限り短い回答(200文字以内)のQ&Aを完成させてください。

Q:hitoboはChatGPT API連携で何ができますか?

A:

<参照元>

hitoboとChatGPT APIの連携により、ChatGPTの単独利用では実現しづらい「利用者への即時応答」と「修正した回答文をスムーズに反映」することが可能となります。チャットボットの利用者への返答はhitoboのシステムから直接応答するため、ChatGPT側のシステム負荷による返答の遅延や処理速度に依存しない「利用者への即時応答」を保つシステム構成ができます。hitoboの特徴として、各社で所有しているメールやチャット上などの過去の質問と回答の蓄積からなる問い合わせ対応履歴の一覧を、管理画面上にCSVファイルで一括読み込みができます。

質問履歴はあるが回答履歴がない場合、回答履歴の代わりにWebページや各種ドキュメントから関連する文章をコピーして使用することができることで、ChatGPTの単独利用では難しい「自社の固有情報を反映したQ&Aの一覧」の一括自動生成が可能となります。自動生成したQ&Aの一覧は、内容を確認した後に修正箇所が見つかれば、hitobo上で修正後に、そのままチャットボットの応答に追加ができます。

自社にある過去の問い合わせ対応履歴を利用して、hitoboの管理画面上だけでQ&A自動生成、チャットボットの構築、運用開始後の履歴から再びQ&Aを追加・更新することが可能となります。

生成結果の例

A:hitoboとChatGPT APIの連携により、利用者への即時応答と修正した回答文の反映が可能です。また、過去の質問と回答の蓄積からなる問い合わせ対応履歴を一括読み込みし、自動的にQ&Aを生成することができます。さらに、生成したQ&Aを修正してチャットボットの応答に追加することもできます。

関連資料:Q&A生成時のプロンプト作成やChatGPTとの入力・出力時のコピペの連続が不要になる!ChatGPT API連携でQ&A自動生成ができるチャットボットhitoboの製品資料

3)メール返信文案を作成するプロンプト活用事例

参照情報を元にメールの返信文案を依頼するプロンプトです。プロンプト例を参考に以下の内容を入れ替えれば自社用にカスタマイズ可能です。

- <お問合せ内容>・・・回答が必要なお問い合わせ内容を貼り付けます。

- <制約条件>・・・生成結果の制約条件を箇条書きします。

- <参照情報> ・・・参照する情報を貼り付けます。複数のQ&A等を参照可能です。

※個人情報や顧客情報、社外秘情報を入力することは避けてください。

おすすめの生成AI

- ChatGPT(履歴・再学習機能OFF )

※履歴・再学習機能OFFの設定方法:https://hitobo .io/blog/chatgpt-prevent-relearning/

活用事例シーン

- 過去のQ&Aや回答例を元にメール文を作成したい。

- お問合せ内容に対して、複数のQ&Aの内容を総合してメール文を作成したい。

- 時間短縮と品質向上のため、メール文章を書き始めるためのたたきがほしい。

- ベテランが作った文例を活用したい。

プロンプト例

※参照情報は複数の既存のQ&Aを貼り付けています。

あなたはプロのカスタマーサポート担当者です。

以下の<お問い合わせ内容>、<制約条件>、<参照情報>をもとにメール返信文を出力してください。

<お問い合わせ内容>

hitoboはChatGPT API連携により何ができますか?どのように設置ができるでしょうか?

サービス紹介資料もいただきたいです。

<制約条件>

・文字数は300文字ほど。

・重要なキーワードを取り残さない。

・文章を簡潔に。

・Q&A自動生成によるメリットを強調する

<参照情報>

資料ダウンロードについて

hitoboに関する資料は以下のページからダウンロードできます。

資料ダウンロード https://hitobo.io/download_form/

Webページへの設置方法について

チャットボットの設置方法について解説した記事です。

以下を参照ください。

チャットボットのタグとは何?種類別の埋め込み手順の実例

https://hitobo.io/blog/chatbot-tag/

ChatGPT API連携で何ができるか?

hitoboではChatGPT API連携でQ&A自動生成を可能にしています。

・質問メール、回答メール

・質問チャット、回答チャット

・質問案、WebページやPDFのテキスト

これらを元に端的なQ&A文のリストを一括自動生成でき、最終チェック後にそのままチャットボットの応答に追加できます。

チャットボット構築と改善を大幅に効率化できます。

機能紹介 https://hitobo.io/product/

ChatGPT API連携のhitoboでQ&A自動生成。チャットボット・FAQシステム運用もラクラク

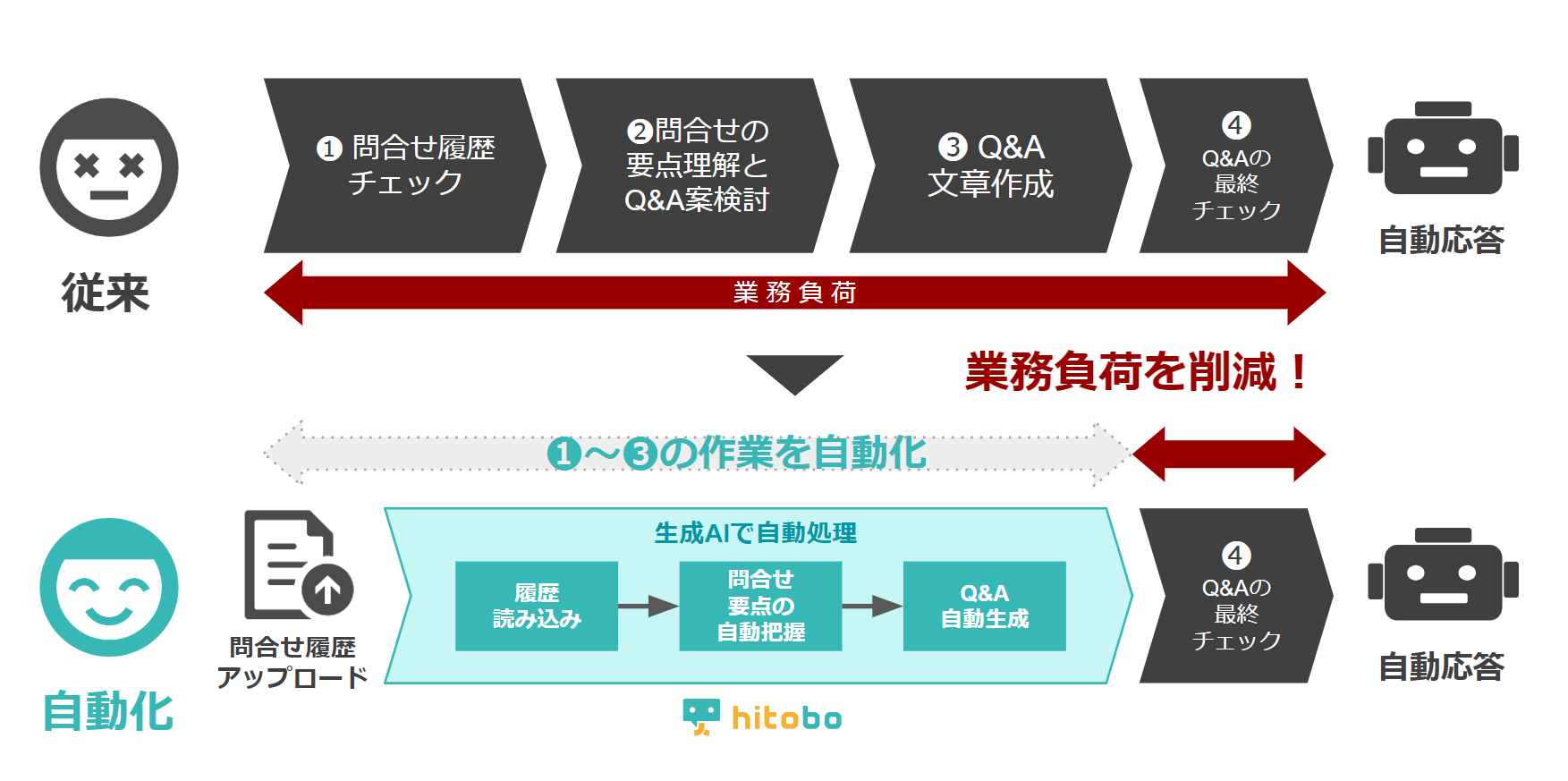

ここまでの活用事例別の具体的なプロンプト例で、ChatGPTなどの生成AIはお客様窓口の業務活用もできることがイメージできたかと思います。ただ、それは本当の効率化のまだほんの一部と言えます。

ChatGPT活用は効率化のほんの一部。業務フローのシステム化が本当の効率化。

ChatGPTなどの生成AIを使った方の中からは、

「生成AIは、プロンプトで細かく指示をしたり、生成結果を加工したりしないと業務が進まないので、思ったほど劇的に業務効率化されるわけではない。」

「ChatGPTは間違った回答も多いし、言うほど役に立たない。」

こういったコメントを耳にすることもあります。このコメントは捉え方によっては事実ですが、それは活用方法のほんの一部であることも気にする必要があります。

明確な業務フローを設計できる業務については「前後の手順の自動連携」や、「生成AIの入力と出力」のシステム接続などのシステム全体の設計までをスコープに入れると、効率化のレベルが違ったものになっていきます。

生成AIはシステム連携しない限りコピペと確認の連続

ChatGPTなどの生成AIのサービスは「自動生成」自体は驚くべき技術革新であり、それ自体が限りなく有用性は高いのですが、業務利用の面では以下のような改善できる要素があります。生成AIサービスの利用自体よりも、さらに影響が大きいのは、業務フローが取り込まれたシステムに生成AIの処理を連携することだということが分かります。

以下の(1)~(3)の「ノウハウと工数」が必要な作業を「ゼロもしくは最小化できる」ためです。頻度が多い業務や、作業に時間をかけるほど生産性が低くなってしまう業務ほどシステム連携が有効です。

(1)ChatGPTへの入力時

- 最適なプロンプトを設計する

- プロンプトの指示内容を微調整する

- 参照情報をコピーする

- 参照情報をプロンプト上に貼り付ける

- 入力の上限オーバーにならないように文字数の微調整や分割をして送信する

- 入力の上限オーバーが発生した場合は、文字数の微調整や分割をして再送信する

※ChatGPTの場合は入力の上限オーバーを送信前に確認できない

(2)ChatGPTの生成結果の出力時

- 出力が完了するまで画面の前で待つ

- 出力の上限オーバーで処理が止まったら、続きを依頼する

- さらに出力の完了まで画面の前で待つ

(3)ChatGPTの生成結果の出力完了後

- 生成結果を見て確認・修正をする

- 生成結果をコピーする

- 生成結果を利用する先に、適したデータ形式で貼り付ける

- 再度生成が必要な不足や不備が発生した場合はまた(1)からやり直す

hitoboは問合せ対応履歴からQ&Aを一括自動生成、すぐにボット反映。10のメリット。

1.hitoboとChatGPT APIを連携した「Q&A自動生成」は以下のことが可能です

- 1)過去の質問と回答の蓄積からなる問い合わせ対応履歴をCSVで一括読み込み

- 2)自社の固有情報を反映したQ&Aの一括自動生成

- 3)プロンプトの作成や編集作業が一切不要

- 4)生成したQ&Aは同じ管理画面上で作業の中断無しに確認・修正・登録ができて出力結果のコピペ作業が不要

2.チャットボット・FAQシステムの運用中は以下のメリットがあります。

- 5)利用者への質問に、確認済みの正確な内容で自動応答

- 6)利用者への即時応答(※生成AIは回答完了まで待ち時間が発生)

- 7)利用者の質問履歴を分析してQ&Aを改善していける

3.生成AIの利用時ならではの以下のリスクも防止できます。

- 8)生成AIで直に入力を受け付けることで発生するプロンプトインジェクション攻撃の防止

- 9)利用者に間違った回答が表示されるリスクの発生の防止

- 10)生成AIの入力内容がAIの再学習に使われることによる情報漏洩リスクの防止

まとめ

- 生成AIを活用することで、カスタマーサポートのFAQ作成やメール返信文作成が効率化される。

- ChatGPT、Bard、Bing AIチャットなどの生成AIのサービスの違いを活かして使い分ける。

- ChatGPT API連携のhitoboを使用することで、Q&Aの自動生成やチャットボット・FAQシステムの運用が容易になる。

hitoboは問い合わせ対応履歴からQ&A自動生成。スグにボットに反映可能。

hitoboの場合は、Q&Aを自動生成したあと、そのまま利用中のチャットボットに応答に追加することが可能です。メール、チャット等の問合せ対応履歴(質問や回答の履歴)をアップロードすれば、そこからQ&Aの自動生成が可能です。

以下より、資料のダウンロード及び、問い合わせが可能です。お気軽にご相談いただけたらと思います。