【公開日:2023年6月29日】

目次

情報システム部のChatGPTの社内ヘルプデスク活用の注意点とFAQ作成の全手順

社内ヘルプデスクにChatGPTなどの生成AIの技術を応用できるのでは?と考えつつも「情報漏洩リスクを防止するには具体的に何を気にする必要があるか?」「ChatGPTを活用したFAQの具体的な作成手順を知りたい」という方は多いのではないでしょうか?

ChatGPTの社内ヘルプデスク活用には、いくつかの注意点があります。また、効果的なFAQの作成手順も押さえておく必要があります。この記事では特に情報システム部門に属する担当者向けに情報漏洩リスク対策で知っておくべき知識と、生成AIを活用したFAQの作成手順についてまとめています。

すぐに実践できる内容となっていますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。

情シスとしてChatGPTの情報漏洩リスクを防止する基本ポイント3つ

まずはじめに社内でChatGPTなどの生成AIを活用することによる情報漏洩リスクを防止するための基礎知識を押さえましょう。ポイントは以下の3つです。

- 個人情報や社外秘情報を入力しない(社内へのポリシーのアナウンスと教育)

- 履歴をオフにしてAIに学習されない設定で使う

- API連携されたシステムを使う

順番に解説します。

1.個人情報や社外秘情報を入力しない(社内へのポリシーのアナウンスと教育)

特にChatGPTの一般向けサービス(無料版、有料版含む)を使用したとき「学習されない設定」をし忘れてしまったときのリスクとして、個人情報や社外秘情報をAIに学習されてしまうことによる情報漏洩リスクがあります。個人情報や社外秘情報を入力しないように十分な注意を払う必要があります。

また、情報システム部門の役割として、自社の従業員への生成AI利用時の社内ポリシーや利用ルールを浸透させることも必要です。ChatGPTを使用する際には、個人情報や社外秘情報を入力しないよう従業員に徹底的に周知し、教育する必要があります。社内ポリシーのアナウンスやセキュリティトレーニングを行い、情報漏洩リスクを防止しましょう。

2.履歴をオフにしてAIに学習されない設定で使う

ChatGPTを社内で活用する場合、AIが再学習されない設定を適用することが重要です。後述のAPI連携の場合は、はじめからAIに学習されない仕組みとなっていますが、一般向けのChatGPTは現状は無料版、有料版を問わず、「履歴をオフにして学習されない設定」に個々で設定しない限りは、デフォルト設定ではAIに再学習される可能性がある設定となっています。

具体的な設定手順は以下のページで解説していますので、参考にしてください。

https://hitobo.io/blog/chatgpt-prevent-relearning/

3.ChatGPT API連携されたシステムを使う

ChatGPTにはじめから学習をされないようにする方法として、ChatGPT API連携をされたシステムを使う方法があります。

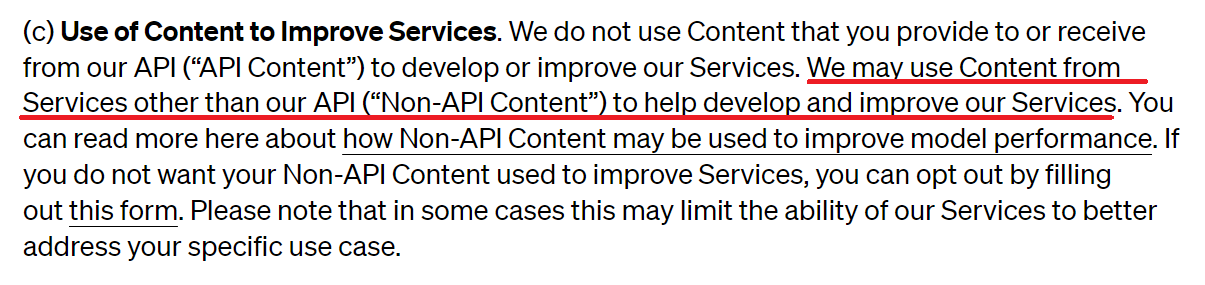

OpenAI社の利用規約によるとAPI経由で受け取ったコンテンツは学習に使用せず、API経由以外で受け取ったコンテンツはAIの改善のために使用する可能性があることが明記されています。(2023年6月25日時点)

引用元:https://openai.com/policies/terms-of-use

以下の「3.Content」の冒頭に「API経由で受け取ったコンテンツについては、私たちのサービスの開発や改善には使わない」と明言があります。一方で、赤線部分では「API経由以外で受け取ったコンテンツは私たちのサービスの開発や改善に使用することがあります」と記載があります。

情シスの社内FAQリストアップに必要な環境

これから、実際の社内FAQのリストアップの手順について解説していきますが、必要な準備としては以下となります。

- ChatGPT(もしくは、有料版のChatGPT Plus)

- EXCELまたは、Googleスプレッドシート

これらを利用できる環境があることが前提として解説を進めます。ChatGPT以外の生成AIを利用できる環境がある方は、ChatGPT以外でもある程度同じように進められるかと思います。

社内ヘルプデスクのFAQテンプレ生成。Q&Aをリストアップして作る手順

社内ヘルプデスクのFAQを作る手順について解説していきます。情報漏洩リスクを発生させずに、うまくChatGPTなどの生成AIを活用する手順をお伝えします。

FAQをChatGPTでリストアップするには?

FAQをChatGPTでリストアップする2つのプロンプトを紹介します。

- FAQを一からリストアップしてもらうプロンプト

- 足りないFAQを追加してもらうプロンプト

FAQを生成AIで一からリストアップするプロンプト

特に参照する情報もない場合に、一からFAQを作成するためにFAQリストのテンプレートを生成できるプロンプトです。この使用方法では、一般論で指示をすることで、生成AIから情報を引き出すだけのため、ChatGPTなどの生成AIを利用した場合も、特に情報漏洩のリスクは発生しない方法となります。

- 生成が途中で途切れた場合はChatGPTの場合は「Continue generating」を押すか、「続きをお願いします。」と指示をします。

- さらにリストを追加したい場合も「続きをお願いします。」と指示をします。

プロンプト例

DX推進プロジェクトのプロとして以下を完成させてください。

従業員数400名ほどの製造業の日本国内の企業で、情報システム部に寄せられる社内の質問で多いものを、多い順に15個を表形式でリストアップしてください。| No. | 質問 | カテゴリ |

| — | — | — |

| | | |

足りないFAQを生成AIで追加するプロンプト

既にQ&Aをリストアップしていた場合に、不足している可能性のあるQ&Aの案を追加でリストアップできます。以下のプロンプトで、ChatGPTなどの生成AIに依頼します。

プロンプト例

DX推進プロジェクトのプロとして以下を完成させてください。

以下の<質問>は、従業員数400名ほどの製造業の日本国内の企業で、情報システム部に寄せられる社内の質問で多いものをリストアップしたものです。他に多いと考えられる質問について

No.11以降の10個を表形式でリストアップしてください。

<質問>

No. 質問

1 ネットワーク接続が不安定で接続できない場合、どうすればいいですか?

2 パソコンが遅くなった場合、対処方法はありますか?

3 社内ネットワークに接続できない場合、どうすればいいですか?

4 社内システムのログインパスワードを忘れた場合、再設定する方法を教えてください。

5 社内メールの設定方法を教えてください。

6 プリンターが印刷できない場合、対処方法を教えてください。

7 メールの添付ファイルが開けない場合、どうすればいいですか?

8 社内ファイルサーバーへのアクセス方法を教えてください

9 ウイルス対策ソフトの更新方法を教えてください。

10 社内システムでエラーメッセージが表示された場合、どのように対処すればいいですか?| No. | 質問 | カテゴリ |

| — | — | — |

| | | |

生成したFAQテンプレから実際にありそうなQ&Aをピックアップ

生成したFAQのリストは画面コピーをして、EXCELやGoogleスプレッドシートに貼り付けます。FAQリストのデータを表形式のまま扱えるので、その後の編集や、社内の他のメンバーへの共有が可能です。

30~60個ほどQ&Aをリストアップしたら(※生成するQ&Aの数は任意の数で問題ありません)、実際に社内でよくありそうな質問をピックアップします。特になさそうな質問については除外します。

社内ヘルプデスクでは正確な回答を提供できることが求められます。

ChatGPTを活用する場合は、生成した回答をチェックできるフローをスムーズに組み込めるツールを選ぶことで正確な回答を提供できるようにすることが重要です。

社内ヘルプデスクのFAQをカテゴリ分けする

Q&Aのリストアップをしただけでは、

- 漏れなくダブりなく作るための情報の把握がしづらい

- 今後、FAQの体系的な運用がしづらい

なの面が残ります。Q&Aのカテゴリ分けの定義をすることでその後の構築や運用を進めやすくなります。

カテゴリを定義する(8~12個程度)

前出の「FAQを生成するプロンプト」にてQ&Aと同時にカテゴリを付与していますので、自動付与されているカテゴリを参照すれば、体系的で分かりやすいカテゴリを定義しやすくなります。

カテゴリを定義するコツは以下となります。

- メインカテゴリ8~12個程度。最大でも16個程に留める。

- メインカテゴリが多くなり過ぎそうな場合は、サブカテゴリなど階層化して解決できるかを検討する。

- 作ったカテゴリは並べてみた時に把握がしやすいか?を3人~5人程度には実際に見せて感想を聞くようにする。

- 通常はメインカテゴリ、サブカテゴリまでの2階層までで設計をする。それ以上となると人間が認識し切るための難易度が上がる。

※hitoboではカテゴリの定義のサポートを導入サポートとして提供しています。客観的な視点でカテゴリ設計をアドバイスできます。どのようなサポートが可能かの詳細は資料のダウンロードおよび、オンラインミーティングにて把握できます。

Q&Aを指定したカテゴリで自動分類するプロンプト

手動ですべてのQ&Aを表計算シート上でカテゴリを付与していくことも可能ですが、作業を効率化するために定義したカテゴリを元に、ChatGPTなどの生成AIに一つ一つのQ&Aにカテゴリを自動で付与させることも可能です。

プロンプト例

DX推進プロジェクトのプロとして以下を完成させてください。

<質問>に対して、カテゴリを<カテゴリ>から1つ付与して、表形式で出力してください。<カテゴリ>

ネットワーク

メール

プリンター

システム利用

セキュリティ

ユーザー管理

ファイル共有

その他

<質問>

No. 質問

1 ネットワーク接続が不安定で接続できない場合、どうすればいいですか?

2 パソコンが遅くなった場合、対処方法はありますか?

3 社内ネットワークに接続できない場合、どうすればいいですか?

4 社内システムのログインパスワードを忘れた場合、再設定する方法を教えてください。

5 社内メールの設定方法を教えてください。

6 プリンターが印刷できない場合、対処方法を教えてください。

7 メールの添付ファイルが開けない場合、どうすればいいですか?

8 社内ファイルサーバーへのアクセス方法を教えてください。

9 ウイルス対策ソフトの更新方法を教えてください。

10 社内システムでエラーメッセージが表示された場合、どのように対処すればいいですか?

| No. | 質問 | カテゴリ |

| – | – | – |

| | | |

実務をする従業員によりQ&Aを追加でリストアップ

質問をよく受けるスタッフに、不足しているFAQの追加に協力してもらいます。自動生成したFAQリストを共有することで、Q&Aの着想を得つつ、他によくある質問について

- よくある質問内容

- 質問頻度

を記載できるシートを、質問をよく受けるスタッフに共有し、追加のリストアップに協力してもらいます。この過程を挟むことにより、スタッフの実務を反映したFAQ作成が可能です。

※社内スタッフによるQ&Aリストアップ用のEXCELシートの雛型ファイルは、お問い合わせいただけましたら提供が可能です。

社内ヘルプデスクのFAQを頻度で整備する

多いと考えられる質問の当てを付けて、作成するQ&Aを決定したあと、Q&Aの回答文を作成し、FAQを完成させます。

多いと考えられる質問の当てを付ける

質問頻度の当たりをつけた状態のQ&Aリストが完成したら、質問頻度の多いもの順に表計算シートでQ&Aの表示順をソートします。

まずは、質問頻度が多いと考えられるQ&Aを優先した方が良いため、どの頻度のものまでをQ&Aを完成させるか?を決定します。

Q&Aを完成させる

作成することを決定したQ&Aについて、回答文を作成します。

ChatGPT APIに連携されたツールを用いれば、Q&Aの文章全体を自動生成することも可能です。

※hitoboの場合は、生成AIによる学習を避けながら、自社の情報を反映させながら、Q&A文章を自動生成できます。また、導入時には、PDFやURLからの情報の初期の取り込みも導入サポートとしてまとめて支援をしています。

情シスのFAQを社内ヘルプデスクに活用するためのシステム

多いと考えられる質問の当てを付けて、作成するQ&Aを決定したあと、Q&Aの回答文を作成し、FAQを完成させます。

チャットボットの社内ヘルプデスク活用のメリット・デメリット

チャットボットのメリットとデメリットです。

メリット

- 既存環境のどこにでも設置しやすい。

例)社内ポータル、SharePoint、Teams、Googleサイト

- 一度に表示される情報量が絞られているため気軽に利用しやすい。

デメリット

- 本当に探している情報が無いのか?確信を持ちにくい。 ※表示領域が狭いため、候補を出せる量が少ない

役割

- 聞きたい時に気軽に質問を聞き始めてもらう。

活用方法

- 各サイトやツールに設置し、気軽に聞ける接点を増やす

FAQシステムの社内ヘルプデスク活用のメリット・デメリット

FAQシステムのメリットとデメリットです。

メリット

- 探している情報の有無が分かりやすい。 ※無いとぐ分かれば次の行動が取れる

- カテゴリ検索を提供できる。

デメリット

- 一度に表示される情報が多いため、認知負荷が高くなりやすい。気軽に利用を開始しづらい。

役割

- 情報を探そうとする利用者に最大限の情報を表示する

活用方法

- 候補となり得る情報をなるべく多く表示する方法として提供する

情シスの社内問い合わせ対応ツールを選ぶ3つのポイント

社内問い合わせ対応ツールの選定にも注意が必要です。以下に、情報システム部門として社内問い合わせ対応ツールを選ぶための3つのポイントを紹介します。

レスポンスが速い

社内の問い合わせに対するレスポンス速度は、生産性と従業員満足度に直結します。したがって、レスポンスが速いシステム構成をすることや、ツールを選ぶことが重要です。ChatGPTなどの生成AIは毎回一から回答を生成するため、負荷が重い情報処理となり、回答完了まで毎回待ち時間が発生します。

正確な回答の提供

社内ヘルプデスクでは正確な回答を提供できることが求められます。

ChatGPTを活用する場合は、生成した回答をチェックできるフローをスムーズに組み込めるツールを選ぶことで正確な回答を提供できるようにすることが重要です。

構築や更新の負荷が少ないこと

ユーザーである従業員の使い勝手がどんなに良かったとしても、そのシステムやコンテンツの構築や、その後のコンテンツの更新などの運用についても楽なシステムでないと、継続的な運用が困難となります。以下のすべてを満たす必要があります。

<負荷が少ないことが重要>

- システムの準備の負荷が少ない

- 運用開始時のFAQコンテンツの準備のしやすさ

- FAQコンテンツの追加のしやすさ

- システムの横展開のしやすさ

まとめ

- ChatGPTの情報漏洩リスクを防止する基本を押さえる。個人情報や社外秘情報を入力しない。履歴をオフにするか、API連携されたシステムを使用する。

- ChatGPTを活用した社内ヘルプデスクのFAQ作成手順は、まずプロンプトでFAQをリストアップし、実際によくあるQ&Aをピックアップし、質問をよく受けるスタッフで追加すべきQ&Aをリストアップし、Q&Aをカテゴリ分けする。

- 情シスの社内問い合わせ対応ツールを選ぶポイントは、レスポンスが速く、正確な回答を提供し、構築や更新の負荷が少ないシステムを選ぶこと。

hitoboは問い合わせ対応履歴からQ&A自動生成。スグにボットに反映可能。

hitoboの場合は、Q&Aを自動生成したあと、そのまま利用中のチャットボットに応答に追加することが可能です。メール、チャット等の問合せ対応履歴(質問や回答の履歴)をアップロードすれば、そこからQ&Aの自動生成が可能です。

以下より、資料のダウンロード及び、問い合わせが可能です。お気軽にご相談いただけたらと思います。