【公開日:2023年5月18日】

社内の問い合わせ業務の効率化を目指して「FAQチャットボット」を導入する企業が増えています。しかし、従来の業務効率化ツールと比べてどのような点が優れているかわからないという方は多いのではないでしょうか。

問い合わせ業務を効率化するために、従来は「FAQシステム」を使うことが一般的でした。そこで本記事では、FAQシステムと比較しながら、FAQチャットボット独自の導入メリットについて解説します。社内の問い合わせ業務を効率化するコツが理解できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。

目次

FAQシステムとFAQチャットボットの概要を解説

FAQとは「よくある質問」を指し、高い頻度で寄せられる質問と回答がまとめられています。似た意味で使われる「Q&A」が指すのは「質問と回答」です。FAQと比べると、Q&Aの方が広い範囲を網羅しています。

この章では、FAQチャットボットとFAQシステムの概要について解説します。それぞれがどのようなしくみで利用者の問い合わせに回答するのか、確認していきましょう。

FAQシステムとは

FAQシステムとは、FAQページに検索機能を連携させたシステムを指します。WebサイトのFAQページに設置された検索窓に、利用者が質問を入力して回答を得る仕組みです。電話やメールの窓口を利用せずに疑問点を自己解決できるため、FAQシステムを導入することでヘルプデスクへの問い合わせ件数の削減が期待できます。

FAQチャットボットとは

FAQチャットボットとは、FAQシステムに自動応答ロボットを組み合わせたツールです。利用者の質問に対し、チャットボットがFAQのデータから適切な回答を探し、自動的に提示します。FAQチャットボットの主な用途は、以下の場で寄せられる、お問い合わせの解決です。

- ヘルプデスク

- 社内FAQ

- ECサイト

FAQチャットボットには、大きく分けて「シナリオ型」と「AI型」の2種類があります。「シナリオ型」は開発側が設定した選択肢に沿って進めるのに対して「AI型」は利用者が自由に入力した文章や単語から適した回答を案内する仕組みです。

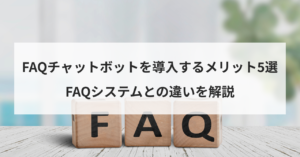

FAQチャットボットとFAQシステムの違い

FAQチャットボットとFAQシステムの違いは、以下の表のとおりです。

FAQシステムで回答を探すためには、専用のFAQページに移動して検索する必要があります。しかし、FAQチャットボットは開いているWebサイトからすぐに起動できるため、移動する手間なくその場で使えるのが特徴です。また、FAQチャットボットは利用者の質問に対して自動で回答を提示します。一方、FAQシステムは検索でヒットした候補から、求めている回答をみずから探さなければなりません。

FAQチャットボットとFAQシステムに共通する導入メリット2選

この章では、FAQチャットボットとFAQシステムに共通する導入メリットについて解説します。

業務効率化

問い合わせ対応が自動化できるため、FAQチャットボットやFAQシステムの導入によって業務の効率化が可能です。従来の問い合わせ窓口は、電話やメールといった有人対応が基本になっています。質問のレベルにかかわらずオペレーターが回答するため、業務の負担が大きいです。

問い合わせ件数は自身でコントロールできないため、オペレーターの取り組みだけで業務効率化を図るのは難しいでしょう。パターン化された質問の回答をFAQチャットボットやFAQシステムに任せることで、有人対応の負担を軽減できます。業務を効率化し少ない人員で問い合わせに対応できれば、企業の生産性向上につながります。

社員の利便性向上

FAQチャットボットやFAQシステムは利用者が好きなタイミングで回答を得られるため、顧客や社員の利便性向上が期待できます。電話やメールの問い合わせは順番に沿って対応が進むため、利用者はいつ回答を得られるか把握するのが難しいでしょう。問い合わせの回答に時間がかかると、待っている間に利用者は不安を感じてしまいます。また、問い合わせ窓口が営業していない平日の夜や休日の場合、不明点が出てきてもすぐに質問できません。

FAQチャットボットやFAQシステムにはよくある質問が集約されており、利用者はいつでも回答を得られます。24時間体制の問い合わせ受付によって利用者の利便性は向上し、企業にとっては働きやすい職場環境の構築につながります。

FAQチャットボット独自の導入メリット3選

FAQチャットボットには、以下3つの独自の導入メリットがあります。

- 利用者とヘルプデスクの負担を同時に軽減できる

- Webサイトや社内用ツールに設置できる

- 会話形式で検索できる

それぞれ順番に解説します。

利用者とヘルプデスクの負担を同時に軽減できる

FAQチャットボットの導入により問い合わせの1次対応が集約・自動化されるため、利用者とヘルプデスクそれぞれの負担を同時に軽減可能です。

FAQの検索や有人のヘルプデスクへの問い合わせは、利用者にとって時間と手間がかかります。また、運営側がFAQに情報を用意したにもかかわらず、利用者に見られていないケースがあります。FAQの利用が増えずにヘルプデスクへの問い合わせが減らない状況では、運用コストだけがかかってしまいます。

FAQチャットボットは、不明点があるときにその場で利用可能です。FAQの情報量を生かしたまま、利用者の質問に合った回答を自動で提示できます。

Webサイトや社内用ツールに設置できる

FAQチャットボットは、Webサイトやグループウェアなどの社内用ツール内に設置しやすいのがメリットです。FAQチャットボットが設置できる社内用ツールの例は、以下のとおりです。

- Microsoft Teams

- SharePoint

- Googleサイト

一方、FAQシステムは専用Webサイトにアクセスして情報を検索するしくみです。さまざまな社内用ツールと連携することで、利用者が疑問を解決するためFAQページに移動する手間を省けます。

会話形式で検索できる

社内FAQが多く掲載されているページでは、カテゴリーが多くなりすぎると欲しい回答を見つけるのに時間がかかるでしょう。

FAQチャットボットは、会話形式で検索できるのが特徴です。キーワードと完全一致せずに表記ゆれがあっても、希望に近い回答が出せるチャットボットは多いです。FAQチャットボットの導入によって、質問内容の特定から回答の提示までがスムーズになります。

チャットボットでFAQの回答率を高める3つのコツ

問い合わせ総数に対して、チャットボットが回答できた割合を示す指標が「回答率」です。チャットボットでFAQの回答率を高めるには、以下3つのコツがあります。

- 問い合わせの多い質問を集中的にカバーする

- 新しい情報を追加する

- データを分析して改善を繰り返す

それぞれ順番に解説します。

問い合わせの多い質問を集中的にカバーする

FAQチャットボットの導入に向けてFAQを作成する場合、過去の問い合わせ履歴を参考にして想定質問と回答のセットをまとめます。しかし、最初からすべての質問に対応しようとすると、問い合わせが集中しやすいカテゴリの回答の準備が不十分になり、利用者から「使いづらい」と思われる可能性があります。FAQチャットボットを導入する際は利用者の検索ニーズを適切に把握し、問い合わせ数が多いと想定される質問を集中的にカバーすることが重要です。

「質問例」や得意なカテゴリの範囲をチャットボット訪問時のメッセージで表示することで、利用者に「疑問を解決するのに効果的なシステム」と理解してもらいやすくなります。FAQを作成する際は、問い合わせ窓口で実際に働くオペレーターにヒアリングし、多く寄せられる質問をピックアップするのが効果的です。

新しい情報を追加する

FAQチャットボットの導入から時間が経つにつれて、質問の範囲や内容は徐々に変化します。たとえば、提供するサービスに新プランを追加する際は、最新情報についての問い合わせが予想されるでしょう。多くの問い合わせを解決するためには、新しい情報を追加して回答の量を適切に増やすことが重要です。

チャットボット利用後にあらわれる「解決しましたか?」のアンケートに「いいえ」の返信が多い質問には、新しい情報の追加が必要でしょう。不足している回答のヒントを探して定期的に情報を追加することで、回答率の向上につながります。

FAQチャットボットの導入事例【アーバンリサーチ様】

株式会社アーバンリサーチは、メンズ・レディースウェアの企画から販売までを手がける企業です。各店舗のスタッフからの問い合わせは、電話やメールを使い社内ヘルプデスクで対応していました。

そこで同社では、業務効率化を目指してFAQをまとめるとともに、チャットボットを導入して自動応答による質問の解決率向上を図っています。導入の結果、1次対応をFAQチャットボットに集約する意識が定着し、スタッフとオペレーターの業務効率化を同時に達成できました。

まとめ

FAQチャットボットは会話形式で質問でき、回答が利用者に自動で提示されます。一方、FAQシステムは利用者が検索し、ヒットした結果から自身に合った回答をみずから探す仕組みです。機能面では、情報アクセスまでの近さや利用の簡単さに違いがあります。

問い合わせの1次対応を集約・自動化できるため、FAQチャットボットは運営と利用者の業務効率化を同時に実現可能です。AI搭載型のFAQチャットボットは、利用者に自己解決を促すFAQシステムのメリットを活かした上で、さらに情報アクセスの利便性を向上させるサービスと言えます。

FAQチャットボットの回答率を高めるためには、データ分析と改善のサイクルを繰り返すことが重要です。「hitobo」では、利用者の自由入力に対応して適切な回答まで案内するFAQチャットボットを提供しています。社内の問い合わせ業務の効率化でお悩みの企業は、ぜひ「hitobo」の導入をご検討ください。