【更新:2024年2月3日】

2024年現在、チャットボット(Chatbot)は過剰期待の時期を乗り越え、企業での業務活用が定着しています。また、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)の登場によって、生成AIを活用したチャットボットサービスも続々と登場し、普及し始めています。

本記事ではチャットボットの概要をはじめ、仕組みやメリット・デメリットを、「従来のAIチャットボット」「生成AIチャットボット」「シナリオボット」の3つの種類に分けて紹介します。

目次

チャットボットとは

「チャットボット」という言葉は「チャット」と「ボット」が掛け合わされてできた言葉です。ボットは「ロボット」の略称であり、人がコンピューターを用いて行っていた作業を自動化するプログラムのことです。

チャットボットとは、テキストや音声を通じて会話を自動的に行うプログラムのことです。別名として「人工無脳(じんこうむのう)」や「人工無能(じんこうむのう)」と呼ばれることもあります。

チャットボットの歴史

チャットボットの始まりは1966年に生まれた「ELIZA(イライザ)」です。ELIZAは英語環境のチャットボットです。日本語環境のチャットボットの起源は定かではありません。しかし、1980年代初頭のPC普及期には日本でもチャットボットが存在していたようです。

ChatGPTなどの生成AIによるチャットボットの進化

2022年11月30日(米国時間)にChatGPTがOpenAIより公開され、12月から2月にかけてSNS上で大きく話題となりました。ユーザー数も急激に伸ばし、2023年1月時点で1億人のアクティブユーザー数を記録しました。2023年3月1日(米国時間)にはChatGPTのAPI版(gpt-3.5-turbo)が、同年3月15日(米国時間)にはGPT-4が公開されています。

ChatGPTの登場を皮切りに、Googleの「Google Bard」や、Microsoftの「Bing」「Microsoft 365 Copilot」など、さまざまな生成AIが登場しました。2023年11月6日(米国時間)には、OpneAIがオリジナルのChatGPTを作れる「GPTs」をリリースし、今後も生成AIは業務で幅広く活用されていくと予想されています。

このような生成AIの普及により、従来のAI型から進化した、生成AI型のチャットボットも登場しました。生成AIは、デスクワーカーの業務プロセス自体をがらりと変えることが期待されていますが、同時にチャットボットの進化にも大きな影響を与えています。

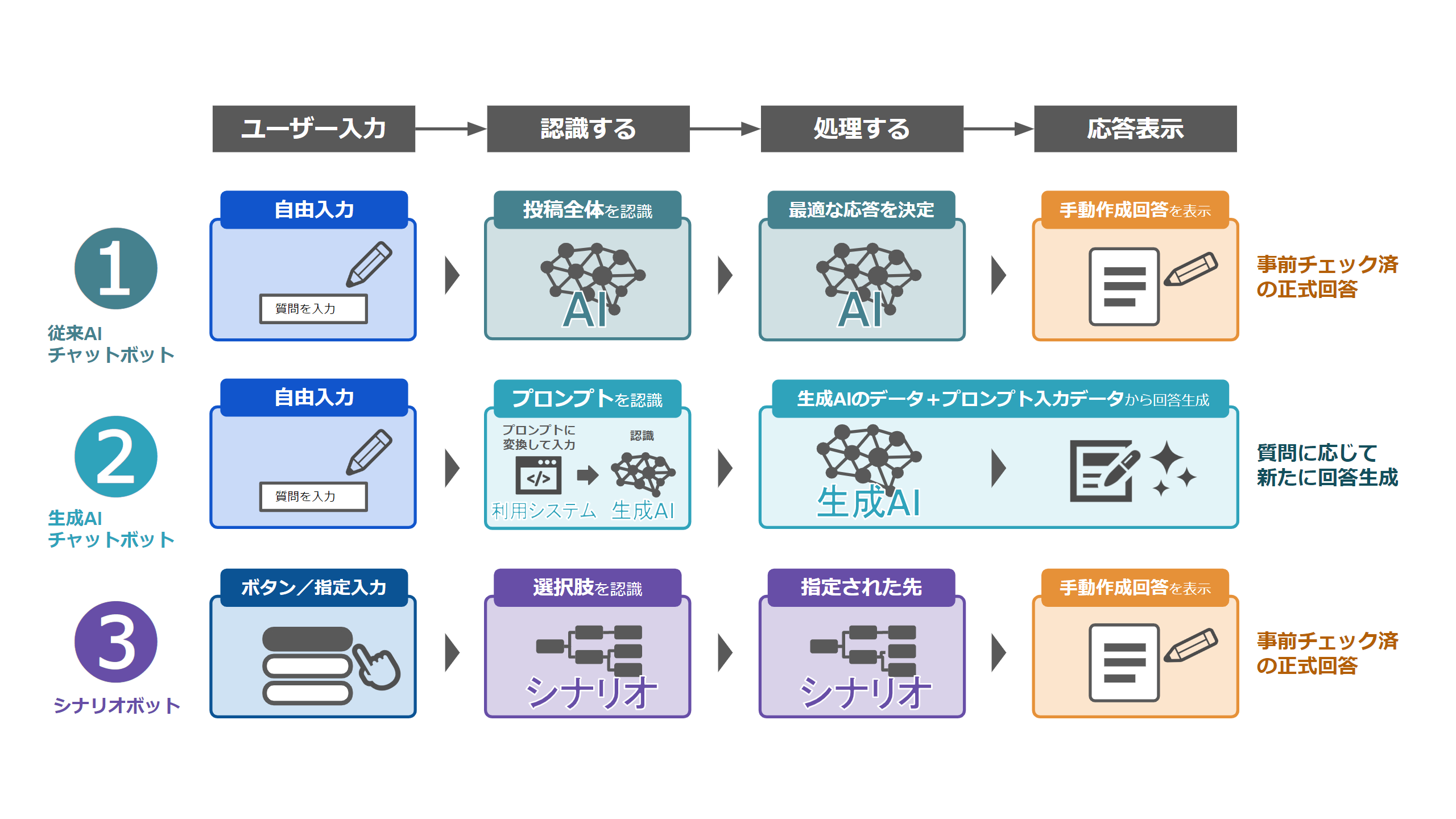

チャットボットの仕組み

チャットボット作成ツールについて、業務上で必要な製品知識の範囲で、簡単に大別すると「AIチャットボット(従来型AI)」「生成AIチャットボット」「シナリオボット」の3つに分けられます。これらの3つの種類は、チャットボットを動作させる仕組みや、作り方がそれぞれ異なります。

細かな技術的な内容は省き、チャットボットの仕組みの構成要素を大きく4つに分けて簡単に図解します。

AIチャットボット(従来型AI)

まずはAIチャットボットとして定着した「従来型のAI」を使用したチャットボットの特徴や仕組みを紹介します。

主に「自由入力」に対しても柔軟に回答できるチャットボットが「AIチャットボット」と呼ばれています。機械学習や自然言語処理などのAI開発の関連技術を用いて、自由入力への柔軟な応答を実現しています。

ユーザーから見た特徴

従来型のAIチャットボットは、回答の正確性が高いのが大きな特徴です。ユーザーの自由入力に対して柔軟に回答するものの、実際には事前に人によるチェックを行った回答文を表示させる仕組みのため、誤った回答をすることはありません。

そのため、ユーザーに間違った情報を提供してしまったことによるトラブル発生の恐れがなく、安心して利用できるのも特徴です。

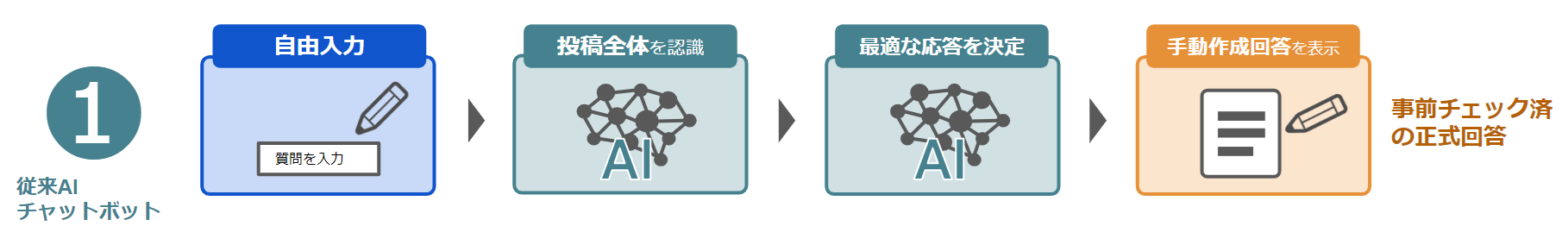

AIチャットボット(従来型AI)の仕組み

チャットボットの仕組みの構成要素を大きく4つに分けた場合、以下のとおりです。

ユーザー入力 → 認識する → 処理する → 応答表示

従来型のAIチャットボットの場合、それぞれの構成要素で以下のような動きを行っています。

自由入力 → AIが投稿文全体を認識 → AIが最適な応答を決定 → 手動作成回答を表示

AIが、ユーザーが入力した文章を認識し、手動で作成した回答の中から最適な回答を選択して表示する、という流れです。

業務上でチャットボットを利用する際、特にカスタマーサポートでは「ユーザーに正しい内容を回答すること」が重視されるため、このパターンが活用されるケースがほとんどです。

AIチャットボット(従来型AI)が適した用途

従来型のAIチャットボットは、その特性から、基本的に回答の正確性が必須な場面での使用に向いています。例えば以下のようなケースで使用することで、効果を発揮するでしょう。

- 社外の人からの質問に回答する、ホームページに設置する社外向けチャットボット

- 健康や安全に関わる情報や、契約条件の内容の判断など、正確性が重視される場面での活用

生成AIチャットボット

昨今、ChatGPTをはじめとした生成AIの登場により、生成AIの技術を活用したチャットボットサービスが急増しています。

ユーザーから見た特徴

生成AIチャットボットは、「生成AIモデルが予め学習している膨大なデータ」と「プロンプト入力時に与えられたデータ」の両方を元に回答を自動生成します。そのため、運営者が予想していなかった質問に対しても柔軟に対応できるのが特徴です。

従来型のAIチャットボットの場合、事前に用意した回答文しか表示できないため、想定していない質問に対しては回答することができません。生成AIの場合は、ユーザーの質問文に対して、生成AIが参照できる全てのデータを元に回答文を生成します。

そのため、どのような質問に対しても回答文を生成でき、迅速な疑問解決ができるため、ユーザー側にも大きなメリットがあります。ユーザーからの質問が長く複雑な文章だった場合や、表記揺れがあった場合も、賢く対応できます。

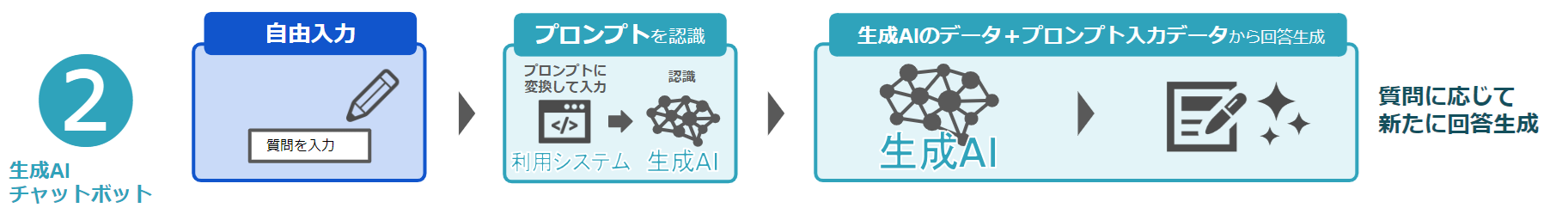

生成AIチャットボットの仕組み

生成AIチャットボットの場合、以下のような仕組みで回答を表示させます。

自由入力 →(利用システム上で)プロンプトに変換し生成AIに入力 → 生成AIのデータ+プロンプト入力データから回答生成

従来のAI型チャットボットが、事前チェックを行った回答文を表示させるのに対して、生成AIチャットボットは、生成AIがユーザーの質問をプロンプトとして認識し、学習済みのデータやプロンプトを参照して、回答文を新たに作成する仕組みです。

生成AIチャットボットが適した用途

基本的に、正確性よりも迅速さを重視する場面や、最小の工数で最大の効率化を重視する場面での使用に向いています。使用する人がチャットボットの回答を鵜呑みにし過ぎず、次の判断のために有効に使えることが前提の場面で、最大効果を発揮します。例えば以下のようなケースです。

- 自身で総合的に判断できるメンバーが使用する社内FAQ用チャットボット

- 顧客の問い合わせや要望に対する返信メールのたたきの文章の作成

- Q&Aの自動生成やカテゴリー分類・データ整備などへの活用

シナリオボット

事前に設定されたシナリオに従って回答するシナリオボットの特徴や仕組みを解説します。

ユーザーから見た特徴

主に「ボタン入力」でボタンの選択肢から選んで回答に進む形式のチャットボットがシナリオボットと呼ばれています。あらかじめ設計された動作のみを行うため、「シナリオ型チャットボット」や「シナリオボット」と呼ばれます。

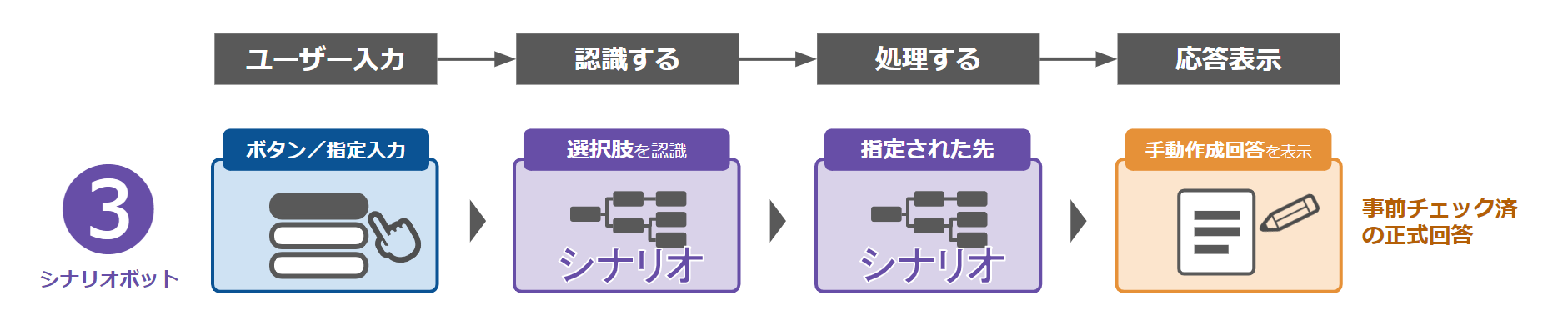

シナリオボットの仕組み

If-Then「もし○○と入力があれば、次に○○する」を担当者が一つ一つ設定して構築していきます。基本的にはツリー構造のフロー図を作るイメージです。

ユーザーの入力から回答表示までの仕組みは以下のとおりです。

ボタン入力/指定文字列の入力 → 選択肢/文字列を認識 → 次に指定された分岐先 → 手動作成回答を表示

基本的にはユーザーはボタンの選択肢(もしくは「指定された数字」などの予め定義されている文字列)の入力となり、その場で選択肢以外の別の内容を質問することはできません。

そのため「ユーザーが本当は聞きたかったこと」の履歴が残らず、「運営者が事前に想定できていた範囲の質問の履歴」までが残るため、継続的な改善のための分析の手掛かりとなる情報は少なくなります。

シナリオボットが適した用途

「限られた範囲の応答内容に誘導したい場合」「顧客に適した製品・サービスを診断」「数種類の回答への誘導をするだけでよい場合」に主に向いています。

- セールス、マーケティング用途でチャットボットを活用

- 顧客お問い合わせのうち数種類だけ自動応答で対応

各チャットボットを構築する際のメリット・デメリットと費用感

ここでは、従来型のAIチャットボット・生成AIチャットボット・シナリオボットのそれぞれの作り方やおおよその費用感を紹介します。

AIチャットボット(従来型AI)

製品の方向性は大きく分けて2つあり、用途に応じて、どちらかがメインであったり、組み合わされたりして使われています。

1)データを収集して新たに学習させるAIチャットボット

学習用データを大量に用意して、機械学習の技術を用いて新たに学習させることとで、チャットボットの応答を自社の利用用途に最適化させる方法です。

メリット

- 大規模でお問い合わせデータも多い場合のカスタマーサポート窓口に向いています。大量のデータを集めて学習させるコストや工数を負担できる場合は、自社のお問い合わせ内容に特化することで精度高く認識できるチャットボットを構築できます。

デメリット

- 学習データの内容に偏りがある場合、お問合せ内容に対して偏った認識をするリスクがあるなど、学習内容のマネジメントの難易度が高い点です。構築・運用に費用と工数を一定かける必要が常に生じます。

費用の相場

- 月額20万円~60万円以上

2)学習済みのAIを利用できるAIチャットボット

一から学習作業をしなくても、初めからある程度の対応ができるAIチャットボットもあります。類似表現や同義語などを事前に学習済みなことで、日本語の意味の揺れや表現の揺れを初めから賢く認識出来るものや、一定の分野の範囲内であれば、新たな学習の作業をしなくても自由入力に応答できるAIを利用開始の時点から活用できる製品があります。

メリット

- 自由入力に対応できるチャットボットを短いリードタイムですぐに利用開始できます。

デメリット

以下のいずれかのデメリットは存在します。(※実際には何らかの方法でデメリットを補完できる製品が多くあります。)

- なるべく汎用的な対応をするために偏った学習をしないように作られたAIの場合は、専門的な問合わせや、特殊な問合せ内容が多い場合は対応できる範囲は限られます。

- 上とは逆に、ある用途に特化した学習を事前にしている場合は、各問い合わせ窓口によりユーザー問合せの傾向は異なるので、実際に使い始めてみると自社のユーザーのお問い合わせ対応に適合しないリスクがあります。

費用の相場

- 月額10万円~60万円以上

チャットボットのhitoboの料金をチェックできます。

生成AIチャットボット

生成AIチャットボットを構築するには、主に「生成AIとAPI連携されたツールを活用する方法」と「自社専用の生成AIを構築する方法」があります。

1)生成AIとAPI連携された生成AIチャットボット

生成AIとAPI連携がされたサービスであれば、生成AI利用の懸念点である「情報漏洩」の心配をせずに活用できます。API連携されたチャットボットは、カスタマーサポートや社内ヘルプデスクに使用できる製品が多く提供されています。

メリット

- API連携されたサービスなら、情報漏洩を気にせずに生成AIの技術をチャットボットに活用できます。

デメリット

- API連携されたサービスを活用する場合、自社に必要な機能が搭載されていない可能性があります。

費用の相場

- 月額10万円〜100万円

2)自社専用に構築した生成AIチャットボット

近年は、自社で生成AIのシステムを開発するケースも見られるようになりました。デジタル技術が身近になったことや、ノーコード開発ツールが普及していること、またOpenAIやMicrosoftが自社で生成AIのシステムを開発できるツールを提供し始めたことが要因です。

メリット

- 自社専用の生成AIの場合は、使用目的や用途など、自社のニーズに合わせてシステムの構築ができます。

- 自社専用の生成AIの場合は、システム開発における設計・開発・運用といった一連のプロセスに関してノウハウを蓄積できます。

デメリット

- 自社開発は、高額なコストが発生する可能性が高く、開発期間も数年と長期になるケースがほとんどです。

- 開発と運用にセキュリティ人材が必須で、運用体制の構築も必要です。

費用の相場

- 開発費用として数百万円〜1億円

- 開発後も月数十万円〜数百万円

関連サイト:hitoboの費用を資料ダウンロードでチェック。hitoboの機能を見る。

シナリオボット

シナリオボットは、大きく分けて「条件式を設定するタイプのシナリオボット」と「グラフィカルな画面で直感的に設計できるタイプのシナリオボット」の2つのタイプがあります。

1)条件式を設定するタイプのシナリオボット

プログラミング作業と同様の設定作業を、プログラミングができない人にもフローの条件分岐をするための項目設定をできるようにした形と言えます。

メリット

- システム内の条件式をチャットボットツールの利用者向けの管理画面にもほぼそのまま反映しています。そのため、チャットボット作成ツールの開発者側からすると、内部のシステム設計と利用者が使う管理画面の設定項目との矛盾が生じない製品開発がしやすいといった開発者側のメリットがメインです。

デメリット

- チャットボット作成ツールの管理画面の利用者から見ると、プログラミング的思考を必要とされる面があり、そういった思考が得意な人でないと理解が難しいのがデメリットです。

- 「フローの行き止まりができる」や「分岐先の設定の間違い」などの設計ミスに気づきづらいのが特徴です。

費用の相場

- 月額3万円~15万円ほど

2)グラフィカルな画面で直感的に設計できるタイプのシナリオボット

プログラミングの知識や開発技術のない人でも、直感的に操作できるタイプのチャットボットです。

メリット

- 技術的な知識がない担当者でも、誰にでも直感的な操作でチャットボットの構築と変更ができます。

- フローの全体像を見渡せるツールの場合は、画面上で全体像を見渡しながら構築と変更ができるため、設計ミスがある場合もチェックしやすいのがメリットです。

デメリット

- 特定プラットフォームに特化した製品(LINE、Facebookなど)の場合、プラットフォームの仕様変更があった場合に、チャットボット作成ツールの提供企業が仕様変更の追随をしていくことと、管理画面の使いやすさの維持の両立をする難易度が高くなります。

費用の相場

- 月額3万円~15万円ほど

チャットボットの活用事例

日本国内でも各種ビジネス用途でチャットボットを使うことが当たり前となりました。プラットフォームもブラウザだけではなく、アプリ、LINE。また社内利用では、Teams、SharePoint、Googleサイトなどグループウェアへの設置など多様化しています。チャットボットの業務上での活用事例をご紹介します。

アーバンリサーチ:社内向けチャットボット

メンズ・レディースウェアなどの企画・販売・製造及び付随事業を展開する株式会社アーバンリサーチのチャットボットの導入事例です。

社内での導入事例となり、これまでは各店舗のスタッフからの問い合わせを、主に電話及びメールにてヘルプデスクで受け付けており、業務効率化に関して課題を感じていたところにチャットボットを導入することで解決を進めました。

愛知県小牧市:市民向けチャットボット

愛知県 小牧市による、チャットボットの導入事例です。

市民が市役所に来庁しなくても簡単に問い合わせができる方法について、AI技術を活用した自動応答システムを導入する地方自治体も出てきたたことから、チャットボットを導入しました。

アスクル:カスタマーサポート用チャットボット

「LOHACO」はオフィス用具通販のアスクルが運営している、個人向け通販サイトです。2014年9月からカスタマサポートの効率化、省人化を目指し、AI型チャットボット「マナミさん」がLOHACOに導入されました。

マナミさんは24時間365日稼働し、2016年5月19日時点で、全問い合わせの3分の1が対応可能となり、結果として6.5人分の人件費削減につながりました。

鹿島建設:社内向け自社専用生成AIチャットボット

自社専用の生成AIチャットボットを構築した事例です。大手総合建設会社の鹿島建設は、自社専用の対話型AI「Kajima ChatAI」を構築し、自社とグループ会社の従業員約2万人を対象に、運用を開始しました。従業員の使用によって、業務の効率化や生産性の向上を目指しています。

「Kajima ChatAI」はMicrosoftの「Azure OpenAI Service」を活用して構築されました。「Azure OpenAI Service」はChatGPTと同等のAIモデルを使用しており、その精度の高さが特徴です。

横浜市資源循環局:ゴミ分別に関する問い合わせ用チャットボット

「イーオのごみ分別案内」は横浜市の資源循環局が提供しているチャットボットです。ごみと資源の分別方法や粗大ごみの処理手数料等を質問することができます。企業だけではなく自治体でのチャットボット活用として注目すべき事例です。

課題に対して最適なチャットボットを選ぶには?

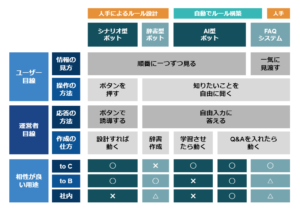

すべての用途に対して万能に適したチャットボットはないため、自社の解決したい課題にあったチャットボットを選ぶことが重要です。チャットボットを選ぶ観点としては以下のようなものがあります。

主な観点

- 用途(顧客問い合わせ/セールス、マーケティング/社内FAQ)

- 設置先サイト、アプリ

- 利用者が誰か?

- 製品/サービスのラインナップ数

- 誘導先の数(数種の回答への誘導か?15以上の回答の返答か?)

- 費用

その他の機能的な観点

- セキュリティ

- 設置できるサイト数

- 登録できるQ&A数

- シナリオボットの作りやすさ(全体を見渡せる/修正・変更がしやすい/設計ミスのチェックがしやすい/階層が増えても管理しやすい)

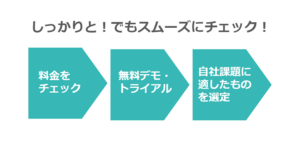

無料で試せるチャットボットで確認すべき点

無料トライアルを利用できるチャットボットもあります。以下の点の確認は重要な点でありながらも、実物を操作してみないと確認が難しい点となります。

- チャットボットで何ができるか?

- 各製品ででできることと費用感

- 本当にスムーズにチャットボットが作れるか?

- 構築と改善にかかる工数の見込み

関連サイト:hitoboの費用を資料ダウンロードでチェック。hitoboの機能を見る。

まとめ

チャットボット製品を大きく分けると、AIチャットボット(従来型AI)・生成AIチャットボット・シナリオボットがあります。この3つはそれぞれ回答を表示する仕組みや作り方が異なります。業務への活用のためにチャットボットを導入する際は、自社の用途に適したものを選ぶのが重要です。

アディッシュは「hitobo」というチャットボットサービスを提供しています。hitoboは、従来型のAIと生成AIのどちらの技術も搭載しているため、用途に応じて使い分けができるのが特徴です。ユーザーに表示する回答を、生成AIによる自動生成、または担当者による確認済みの回答の表示、といった2つのタイプから選択できます。

hitoboは30日間の無料トライアルも実施しています。「チャットボットを触ってみたい」「実際の動作を試したい」などとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

関連記事

参考情報

チャットボットの種類

『夢みるプログラム ~人工無脳・チャットボットで考察する会話と心のアルゴリズム~』(2016)ではチャットボットを4つの系統に大別しています。

- Eliza型(聞き役として相づちや会話の要約をする)

- 選択肢型(決められたシナリオによって選択式で会話をする)

- 辞書型(登録された単語とそれに対する応答をする)

- ログ型(会話ログを利用して文脈に近しい応答をする)