【公開日:2024年5月24日】

働き方改革やコロナ禍以降の労働環境の整備において、業務効率化に取り組む企業は多いです。しかし、自社の課題をどのように解消すれば良いか、なかなかアイデアが浮かばないのではないでしょうか。

そこで、本記事では業務効率化に成功した企業の事例を紹介します。自社に応用できるヒントが見つかる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。

業務効率化に取り組むメリット3選

業務効率化とは、仕事から「ムリ・ムダ・ムラ」をなくす取り組みを指します。業務効率化に取り組むメリットは、以下の3つです。

- 生産性向上

- コスト軽減

- 社員のモチベーション向上

自社の課題となっているものがないか、それぞれ順番に見ていきましょう。

生産性向上

業務を効率化することで、従来より少ない時間や人員で成果を出せるようになり企業の生産性は向上します。たとえば工場の場合、ボトルネックとなっている製造工程を改善することで、従来と同じ稼働時間でも生産量をアップできるでしょう。

生産量の増加は、販売量の拡大へとつなげることもできます。投資コストに対して高い成果を発揮できるようになるため、企業の成長を促進できます。

コスト軽減

効率化に取り組むことで業務ごとにかかっているコストが明確になり、ムダの軽減につながります。コストには大きく分けて「経費」と「業務コスト」の2つがあります。

経費は、賃料やコピー代などの経営にかかる費用です。

一方、業務コストは社員の業務中の動線や時間など、金銭面以外にムダが発生しているポイントを指します。業務効率化の取り組みによって「経費」と「業務コスト」を同時に低減可能です。

社員のモチベーション向上

従来と同じ作業をより少ない時間で完了できるため、社員の労働時間は短くなります。残業時間の短縮によって労働環境が改善し、社員のモチベーション向上が期待できます。

「働き方改革」ではワークライフバランスの改善を求めており、企業にとって労働環境の整備は重要なテーマです。社員のモチベーション向上は、業務での高いパフォーマンスの発揮につながります。

業務効率化の成功事例7選

この章では、業務効率化に成功した7つの事例を紹介します。紹介する事例で効率化・軽減した業務は、以下のとおりです。

- 社員管理

- SaaSアカウント管理

- 情報共有

- ペーパーレス化

- デスク中心の働き方

- 業務時間のロス

- コミュニケーションコスト

成功事例は、自社で業務効率化に取り組む際のモデルとして活用できます。ぜひ参考にしてみてください。

社員管理を効率化した事例

株式会社フィナンシャル・エージェンシーは、保険業界の商品企画開発や販売などを手がける企業です。多くの新卒内定者や400人近いアルバイト社員の管理が必要で、雇用手続きや年末調整の書類作業の多さに課題を抱えていました。

そこで同社では、雇用契約や入社手続きをペーパーレスで完結できるツールを導入し、業務効率化を図ります。導入の結果、3週間かかっていた年末調整業務を7日間で完了できるようになりました。

SaaSアカウント管理を効率化した事例

ナイル株式会社は、デジタルマーケティング支援や自動車事業を展開する企業です。同社の課題は、社員が利用するSaaSアカウント管理のコスト軽減でした。「SaaS」とはクラウドサーバーにあるソフトウェアを、インターネット経由でユーザーが利用できるサービスを指します。

業務効率化を図るため、SaaSの入退社時のアカウント発行・削除を一元管理できるツールを導入しました。導入の結果、発行や削除以外にも「正しくアカウントが運用されているか」「利用実態との乖離がないか」の定期的なチェックが可能になっています。

情報共有を効率化した事例

鹿島建設株式会社は、日本の建設業界におけるリーディングカンパニーの1つです。横浜支店では、着工前に現場所長とICTの活用に向けて検討する「ICT 採否検討会」を実施しています。大規模な現場は作業員が1,000 人以上にのぼるため、現場での情報共有をどのように改善するかが大きな課題でした。

そこで、進捗確認のシステムにコミュニケーションツールを連携させる方法を採用しました。現場の利便性がアップし、工程管理のスピードが向上しています。また、コミュニケーションツールに搭載されたトランシーバー機能を活用したことで、ボタン1つで情報共有ができるようになりました。

参照元:建設現場の情報共有をTeamsに一元化。Teamsトランシーバー機能やPowerBIも本格活用し、リアルタイムな工事進捗の共有を実現|Microsoft

ペーパーレス化の事例

楽天生命保険株式会社は、楽天グループ内で生命保険事業を手がける企業です。契約書や約款など、保険の契約には大量の紙を印刷する必要があります。契約書面のペーパーレス化を進められれば、紙代や印刷代の削減効果が大きいです。

そこで同社は「申し込みシステムの刷新」と「タブレットの導入」を推進しました。ペーパーレス化に加えて、手続きの簡略化による業務時間の短縮を達成しています。顧客対応とサービス品質の面で、大きな進展を遂げることに成功しました。

デスク中心の働き方を軽減した事例

全日本空輸株式会社は、国内最大の路線数を持つ航空会社です。業務で利用していたメールシステムのサポートが2013年で終了することになり、新しい体制への移行が必要でした。当時のメールボックスの容量は、1人あたり50MBです。多くの社員は古いメールが消えないようローカル端末に保存しており、自分のデバイスがあるデスク中心のワークスタイルになっていました。

しかし、世の中ではインターネットの発達でクラウドサービスが登場し、時間や場所にとらわれない働き方が広がっています。そこで同社では2013年にGoogle Workspaceを導入し、クラウドサービスの活用を図りました。

スプレッドシートの共有やチャットしながらの同時作業など、Googleのアプリケーションを活用することで業務の生産性が向上しています。クラウドサービスの導入によって、社内アンケート調査にかかる時間は従来の2週間から最短2日に短縮されました。

業務時間のロスを軽減した事例

カシオ計算機株式会社は、時計や電子辞書などの精密電子機器を製造・販売するメーカーです。2011年まで利用していたグループウェア製品は、機能がたびたびストップする品質的な問題を抱えていました。品質改善やスマートフォンへの対応が見込めないことから別製品へ移行する計画がはじまり、2011年にGoogle Workspaceを導入します。

Google Workspaceは99.9%の稼働率が保証されているため、安定したシステム運用が可能になりました。また、ブラウザがあればどこでもメールを開ける環境が整うため、自分のPCを持ち歩く手間がなくなった点が社員からも好評です。

コミュニケーションコストを軽減した事例

株式会社シージェイ・システムは、電話会社への加入前調査や回線工事を手がける企業です。同社では、ExcelやPowerPointで作成した業務報告書を、クライアントにメール添付して提出しています。しかし、容量の大きいメールを送信できないクライアントには、書類をプリントアウトし往復40㎞を毎日届ける手間がかかっていました。

そこで、業務効率化のために同社と取引先でGoogle Workspaceを導入し、容量の大きい業務報告書を共有ファイルで管理できるようにしました。共有スピードが向上するだけでなく、メールボックスの容量問題を同時に解決でき、業務効率化を実現しています。

また、車両や調査工具の管理にはGoogleドキュメントを活用しています。社内に貼られたQRコードから、車両の管理日報が提出できるフォームにアクセスできる仕組みになっており、業務効率化とペーパーレスを実現しました。

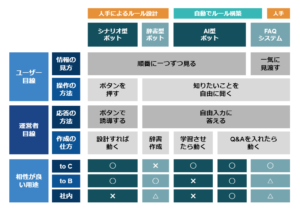

AIチャットボットで問い合わせ対応を効率化した事例

自動車部品・用品の販売を行うマツダグループのマツダパーツ株式会社は、社内の問い合わせ工数削減のため、AIチャットボットを導入しました。社内のシステム改革をきっかけに、社内問い合わせ対応に工数がかかっていることが問題として挙がったのが理由です。

同社は、「専門的なスキルがなくてもQ&Aの作成が可能なシンプルさ」「メンテナンス工数やランニングコストの低さ」を判断基準とし、生成AI技術が搭載されている「hitobo」の導入を決定しました。

hitoboを導入し、特定の部署・部門に関するQ&Aを作成することで、社内で頻繁に問い合わせのある内容は、チャットボットのみで自動解決が可能になりました。結果、スタッフがより業務に専念できる環境づくりにつながったのもポイントです。

今後は、hitoboに新たに搭載された生成AIによるQ&A自動生成機能を活用して、Q&Aの登録工数を削減していくことも視野に入れています。

参照元:【導入事例】マツダパーツ様『社内ナレッジ共有で生産性を向上。Q&A自動生成に期待』 – チャットボットのhitobo(ヒトボ)

生成AIによるノウハウ共有で作業負担を軽減した事例

愛知県で自動車の金属加工部品を製造する旭鉄工株式会社では、さまざまな社内の問題解決や改善活動に取り組んでいました。ただ、改善方法は、従業員がそれぞれ紙やファイルなどで管理していたため、属人化されており、すでに成果が出ていた改善パターンも社内に共有されていない状態でした。

そこで、改善パターンをノウハウとして抽出した「横展アイテムリスト(ノウハウ集)」を作成します。このノウハウ集を使って成果の出たノウハウを全社に共有し、問題解決と人材育成の早期化を目指しました。

ただ、このノウハウ集は従業員によって書き方が異なり、事例によっては横展開できないものもあるという新たな課題が発覚しました。この問題を解決するため、生成AIによって従業員自身が欲しい情報を簡単に検索できる仕組みを作成します。

具体的には、ChatGPTにノウハウ集を読み込ませて、ChatGPTに自然言語で質問するだけで、最適な改善事例を回答できるような仕組みの作成です。例えば「マシニングのサイクルタイムの事例は?」と聞くと「設備」「狙い」「内容」「上位概念(どういう発想で改善を行ったかを示すもの)」「注意点」などを項目化し、箇条書きで答えてくれます。

今後は、システム面における課題が解決した時点で、外部に提供するソリューションへの仕組みの活用を予定しています。同社の担当者は、より改善のサイクルを早めて、それに付随する作業の負荷を徹底的に低減していくと語っています。

参考:ChatGPTで製造現場カイゼンを簡単に、過去事例や注意点を引き出す生成AI活用事例:製造現場向けAI技術(1/2 ページ) – MONOist

社内用生成AIの導入で社内ヘルプデスク業務を効率化した事例

パナソニックのIT・電子機器関連事業を担うパナソニックコネクト株式会社では、国内の全社員に向けて、ChatGPTをベースにしたAIツールの導入を実施しました。自社専用のAIツールの導入は、日本の大企業では異例の早さとして知られています。

同社は「Microsoft Azure OpenAI Service」を活用したAIアシスタントサービス「ConnectAI」を社内イントラに実装しました。これにより、全社員がいつでも社内情報をAIに質問でき、自己解決できる環境が実現しました。

2023年2月に導入し、3ヶ月間で約26万回の利用があったことが報告されています。1日当たりの利用者数は約5,800人です。2023年4月からは、パナソニックグループの他社にもAIツールを展開しています。

生成AIでシステム開発業務を効率化した事例

LINEヤフー株式会社は、ソフトウェア開発に生成AIを活用しています。2023年10月、開発業務に関わる全エンジニア約7,000名を対象に、Microsoft子会社のGitHubが提供する生成AIを搭載したツール「GitHub Copilot for Business」を導入しました。

GitHub Copilotは、ソフトウェア開発におけるコーディング作業で、AIによるコード提案が可能なツールです。ユーザーが入力した自然言語情報をもとにコードを自動生成できます。エラーや最適化のポイントもAIの視点で把握でき、エンジニアが効率的に作業を進められるのがポイントです。

同社は、GitHub Copilotの導入によって、平均で1日2時間程度、コード作成時間が短縮され、エンジニアの作業時間の大幅削減に成功しました。

参考:LINEヤフーの全エンジニア約7,000名を対象にAIペアプログラマー「GitHub Copilot for Business」の導入を開始

事例からわかる業務効率化を成功させる4つのポイント

業務効率化の成功事例には、いくつかの共通点があります。成功に必要なポイントは、以下の3つです。

- 業務プロセスを徹底的に分析する

- マニュアルを作成する

- 業務を自動化する

- 生成AIを活用する

事例に共通するポイントを理解することで、成功率のアップにつながります。それぞれ順番に見ていきましょう。

業務プロセスを徹底的に分析する

効率化を成功させるためには、業務の課題を表面的に改善するだけでは不十分です。業務プロセスを徹底的に深掘りして、原因を特定・改善する必要があります。原因があいまいな状態で取り組み進めても、時間の経過とともに同様の課題が繰り返し発生するでしょう。

取り組みの効果を高めるためには、業務フローの課題をすべて洗い出して原因を分析し、改善策を検討することが重要です。

マニュアルを作成する

社員同士のノウハウ共有のため、効率化を図る上では業務マニュアルを作成することが重要です。マニュアル化することで、担当者の違いによるムラを防ぎ、業務の品質を担保できます。

マニュアルには業務の手順やツールの使い方のほかに、業務で得た知見や考察を共有しておきましょう。知見や考察の共有によって、同様の事例を効率的に進めるノウハウを社内に蓄積できます。

生成AIを活用する

ChatGPTが登場して以降、その精度の高さから、生成AIは個人だけでなく企業でも業務効率化のために活用されるようになりました。OpenAIのChatGPTをはじめ、MicrosoftのCopilot、GoogleのGeminiなど、さまざまな企業が生成AIサービスの提供を開始し、今では生成AIを積極活用している企業が多くあります。

生成AIの活用によって、以下のような作業の効率化が可能です。

- メールや資料の文章作成

- 会議の文字起こし

- 議事録の要約

- 広報用の画像・動画作成

- オウンドメディア記事のテーマ出し

- キャッチコピーの草案出し

生成AIは文章や画像生成以外にアイデア提案も可能で、人間では思いつかないような斬新なアイデアを出してくれることもあり、制作の幅が広がる可能性も考えられます。

しかし、このような生成AIを利用する際には、情報漏洩に注意しましょう。「機密情報の入力は避ける」「入力した情報を学習しない設定にして利用する」といった工夫が必要です。

中には、自社専用の生成AIを開発し、従業員に提供している企業も見られます。この場合、情報漏洩の問題を気にせずに使用できます。生成AIとAPI連携されたサービスの利用も、情報漏洩を気にせずに、生成AIの技術を活用できる方法です。

また、生成AIを効果的に活用するにはプロンプトが重要です。プロンプトの精度が高くなければ、期待する回答を得られません。そのため、社会的に知られている有効なプロンプトの書き方を調べて取り入れたり、社内で効果のあったプロンプトを共有したりなど、工夫して生成AIを使用しましょう。

まとめ

コスト削減や社員のモチベーション向上など、業務効率化への取り組みにはさまざまなメリットがあります。成功した事例の多くは自社の課題にあったITツールを導入し、効果的に活用しています。企業の業務効率化を成功させるためには、業務プロセスの自動化が効果的です。

「hitobo」では、生成AI搭載型のチャットボットを通じて問い合わせ業務の効率化を支援します。問い合わせ業務の効率化を目指している企業は、ぜひ「hitobo」の導入をご検討ください。「hitobo」はChatGPT API連携がされており、生成AIの技術によって、社内の資料ファイルや今までの問い合わせ履歴を読み込ませるだけでQ&Aの自動リストアップが可能です。質問文と回答文のセットを自動生成できます。

また、チャットボットは自動生成したQ&Aを読み込ませるだけで完成します。チャットボット導入にはその手間と工数の多さから、基本的に長い期間を要するケースが多くありますが、hitoboの場合は手軽に導入できる点が魅力の1つです。さらに、生成AIが搭載されているため、個別に準備していなかった質問にも回答でき、ユーザーの問題の自己解決が実現します。

問い合わせ業務を大幅に効率化できる「hitobo」についてより詳しく知りたい方は、以下のページからぜひサービス資料を無料でダウンロードし、詳細をご確認ください。